1. Introducción: ¿Por qué los edificios nos hablan?

¿Alguna vez has entrado en un espacio y has sentido algo especial sin saber exactamente por qué? ¿O has pasado por delante de un edificio antiguo y te has preguntado qué historias esconderá? Si los edificios pudieran hablar, ¡cuántas cosas nos contarían! Pues bien, la realidad es que sí hablan, pero lo hacen en un idioma que hay que aprender a interpretar.

Recuerdo perfectamente mi primera salida con alumnos de 2º de Bachillerato a la catedral de mi ciudad. Mientras yo me disponía a explicar los contraceptos técnicos, uno de ellos exclamó espontáneamente: «¡Es como si las columnas fueran árboles y estuviéramos en un bosque de piedra!». Aquel comentario, aparentemente simple, contenía más sabiduría arquitectónica de la que podría transmitir una hora de explicaciones técnicas. Aquel estudiante había «leído» intuitivamente el lenguaje gótico, que precisamente buscaba esa conexión entre naturaleza y espiritualidad.

Y es que, frente a los áridos manuales y libros de texto plagados de términos técnicos que resultan difíciles de digerir, la arquitectura puede entenderse como un lenguaje visual que todos podemos aprender a descifrar. Un lenguaje con su propio alfabeto, gramática y dialectos, que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo.

La dificultad que enfrentáis ante la selectividad no es tanto memorizar datos sobre edificios, sino saber «leer» cualquier obra arquitectónica que os pongan delante, incluso aunque no la hayáis visto nunca. Por eso, este artículo no pretende ser un catálogo de monumentos, sino una caja de herramientas para que podáis enfrentaros con confianza a cualquier análisis arquitectónico.

2. Aprendiendo el alfabeto: Los elementos básicos de la arquitectura

2.1 Los elementos sustentantes: El «esqueleto» que habla

Si queremos aprender a leer arquitectura, lo primero es conocer sus letras básicas. En este idioma, el alfabeto comienza por los elementos sustentantes: aquellos que soportan el peso del edificio y lo mantienen en pie, como si fueran su esqueleto.

Las columnas, pilares y muros no son simples piezas estructurales; son elementos expresivos que comunican ideas y sensaciones. Fijaos en la diferencia entre una robusta columna dórica griega y una estilizada columna gótica: la primera transmite solidez, estabilidad, racionalidad; la segunda parece querer elevarse hacia el cielo, desafiando la gravedad. Ambas sostienen, pero «hablan» de forma muy distinta.

Es como si observáramos distintas posturas corporales humanas. Una persona con los pies bien plantados en el suelo y la espalda recta transmite seguridad y determinación (arquitectura clásica); alguien estirándose hacia arriba con los brazos extendidos comunica aspiración y elevación (gótico); mientras que una postura relajada y distendida puede evocar sensualidad y movimiento (barroco).

Esta conexión entre arquitectura y cuerpo humano no es casualidad. Muchas culturas han transferido proporciones y conceptos del cuerpo humano a sus construcciones. Los griegos, por ejemplo, basaron las proporciones de sus columnas en el cuerpo masculino ideal, mientras que en la India, algunos templos reproducen simbólicamente el cuerpo humano como microcosmos. Cuando analicéis un edificio, preguntaos: ¿qué postura corporal os recuerda? ¿Transmite tensión, equilibrio, dinamismo?

2.2 Los elementos sustentados: El «gesto» arquitectónico

Si los elementos sustentantes son como la postura del edificio, los elementos sustentados representan sus gestos. Dinteles, arcos, bóvedas y cúpulas son las diferentes formas en que la arquitectura resuelve el problema de cubrir un espacio, y cada solución tiene su propio «acento».

El dintel —una pieza horizontal apoyada sobre dos soportes verticales— es la solución más sencilla y antigua. Pero tiene una limitación: no puede cubrir grandes espacios sin romperse por su propio peso. Esta limitación marcó profundamente la arquitectura egipcia o griega, con sus espacios relativamente estrechos y sus bosques de columnas.

La gran revolución llegó con el arco, una de las innovaciones más importantes de la historia de la arquitectura. Los romanos no lo inventaron (ya existía en Mesopotamia), pero supieron aprovecharlo como nadie. Una anécdota que siempre cuento en clase: según la tradición, el emperador Trajano le preguntó a su arquitecto Apolodoro de Damasco cómo sabía que un arco recién construido no se derrumbaría al quitar la cimbra (la estructura provisional de madera sobre la que se construye). El arquitecto, seguro de sus cálculos, respondió: «Si se cae, puedes cortarme la cabeza». Por supuesto, el arco no cayó, y gracias a esta confianza en el arco, los romanos pudieron construir espacios interiores nunca antes vistos.

Para la selectividad, es fundamental que sepáis reconocer rápidamente estos elementos en las imágenes del examen. Un truco práctico: fijaos siempre en las aberturas (puertas, ventanas) y en cómo se resuelven superiormente. ¿Es una línea recta (dintel)? ¿Una curva semicircular (arco de medio punto)? ¿Una curva apuntada (arco ojival)? Ese simple detalle ya os dará pistas importantes sobre el estilo y la época.

3. La gramática básica: Sistemas constructivos

3.1 La arquitectura adintelada: El lenguaje de la horizontalidad

Si continuamos con nuestra metáfora del lenguaje, los sistemas constructivos serían como la gramática básica de la arquitectura. El sistema adintelado es quizás el más intuitivo: se basa en colocar elementos horizontales (dinteles) sobre elementos verticales (columnas o pilares).

Este sistema, que parece tan simple, fue el que utilizaron civilizaciones tan sofisticadas como la egipcia o la griega para sus construcciones más emblemáticas. ¿Por qué no avanzaron hacia soluciones más complejas como el arco? No fue por desconocimiento, sino por elección. La línea recta horizontal transmitía conceptos fundamentales para estas culturas: orden, equilibrio, racionalidad, estabilidad.

No es casualidad que la arquitectura griega floreciera paralela a la filosofía platónica y aristotélica, con su énfasis en la lógica y la armonía racional. El templo griego, con sus líneas horizontales perfectamente definidas, es la materialización pétrea de un pensamiento ordenado y matemático. Cuando analizéis una obra, recordad que la elección de un sistema constructivo nunca es solo técnica, sino también conceptual y simbólica.

3.2 La arquitectura abovedada: El lenguaje de las curvas

De hecho, para explicar el funcionamiento de un arco en clase, suelo pedir a mis alumnos que coloquen sus manos enfrentadas, con las palmas hacia abajo, y que las junten por las puntas de los dedos formando un arco. Luego les pido que presionen ligeramente hacia abajo: comprobarán que la estructura se hace más sólida cuanta más presión se ejerce. Ese es justamente el principio del arco: convierte las fuerzas verticales en empujes laterales que se contrarrestan mutuamente.

Hay una anécdota histórica que ilustra el temor inicial que provocaban estas estructuras. Cuando se terminó de construir la cúpula de Santa Sofía en Constantinopla, una de las más audaces de su tiempo, nadie se atrevía a retirar la cimbra por miedo a que toda la estructura se viniera abajo. El emperador bizantino Justiniano tuvo que ordenar personalmente que se retirara, y según cuentan las crónicas, fue el primero en colocarse bajo la cúpula para demostrar su confianza en la obra.

La revolución del arco tiene un paralelismo fascinante con los avances matemáticos. No es coincidencia que las culturas que desarrollaron la geometría y el cálculo (como Mesopotamia, Roma o luego el mundo islámico) fueran también las que más exploraron las posibilidades del arco y la bóveda. La curva, más compleja de calcular que la línea recta, requiere un pensamiento matemático más sofisticado, pero ofrece posibilidades espaciales mucho mayores. Al analizar una obra abovedada en el examen, valorad siempre no solo su estética, sino también la proeza técnica y matemática que representa.

En la próxima parte continuaremos nuestro aprendizaje del lenguaje arquitectónico, adentrándonos en el vocabulario específico y en cómo interpretar la organización espacial de los edificios. Pero como veis, ya tenemos las primeras herramientas para empezar a «leer» cualquier obra arquitectónica que os pongan delante en el examen.

4. El vocabulario específico: Términos que debes conocer

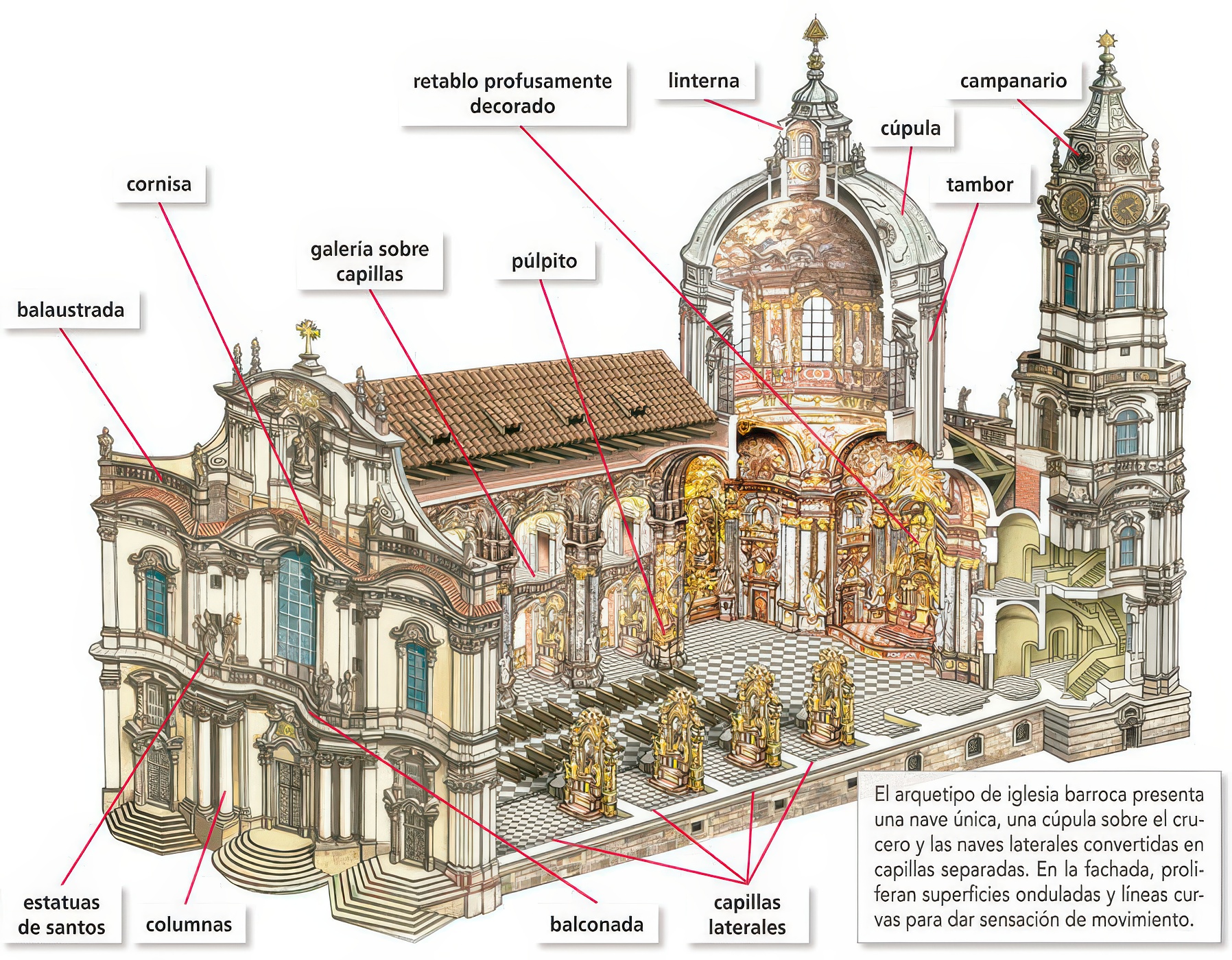

4.1 Vocabulario exterior: La «ropa» del edificio

Si seguimos con nuestra metáfora del lenguaje arquitectónico, podríamos decir que cada edificio, además de tener un esqueleto y una postura (elementos sustentantes), también tiene una «ropa» que lo viste y caracteriza. Este «vestuario arquitectónico» es fundamental para identificar estilos, épocas y funciones.

Pensad en la arquitectura como si fuera moda. Del mismo modo que la ropa que llevamos comunica información sobre nuestra personalidad, estatus social o la ocasión para la que nos hemos vestido, los elementos exteriores de un edificio nos hablan de su importancia, función y el mensaje que quiere transmitir.

La fachada es como el rostro del edificio, su carta de presentación. Una fachada simétrica y ordenada (como la del Partenón griego) transmite equilibrio y racionalidad; una fachada recargada de elementos decorativos (como en el barroco) busca impresionar y conmover emocionalmente; una fachada de cristal y acero (arquitectura contemporánea) puede comunicar transparencia, ligereza o tecnología avanzada.

Las portadas son el equivalente a los accesorios que destacan en un conjunto: pueden ser discretas o convertirse en auténticos focos de atención, como ocurre en las portadas de las catedrales góticas, verdaderas «biblias en piedra» llenas de esculturas. Las torres y cúpulas funcionan como los sombreros o peinados que coronan la figura: nos hablan de la importancia del edificio y su papel en el perfil urbano.

Para el examen de selectividad, un truco útil es fijarse primero en estos elementos exteriores. ¿La fachada es muy decorada o austera? ¿Hay torres, y cómo son? ¿La cubierta es plana o tiene formas curvas? Con solo estos detalles, ya podréis descartar muchas opciones y orientar vuestra respuesta.

4.2 Vocabulario interior: El «alma» del edificio

Si el exterior es la «ropa», el interior es el «alma» del edificio. Es aquí donde realmente se materializa su función y donde la arquitectura cumple su propósito esencial: crear espacios para la actividad humana.

Recuerdo la primera vez que llevé a un grupo de estudiantes al Panteón de Roma. Habíamos visto fotos de su exterior, bastante sobrio, y algunos estaban algo decepcionados durante el trayecto. Pero al traspasar el pórtico y encontrarse de repente bajo aquella impresionante cúpula, con el óculo dejando pasar un haz de luz celestial, el efecto fue inmediato: silencio absoluto y miradas hacia arriba, boquiabiertos. Como les dije entonces: «Acaban de entender por qué la arquitectura es el arte del espacio interior».

El vocabulario interior incluye términos como nave (el espacio longitudinal en iglesias), crucero (donde se cruzan naves), ábside (remate semicircular), pero lo importante no es solo identificar estas partes, sino entender cómo se articulan para crear experiencias espaciales. La planta de un edificio es como el esquema compositivo de un poema o una sinfonía: nos revela su estructura interna, sus ritmos y su intención.

Lo fascinante es que muchos principios de la arquitectura histórica siguen vigentes en el diseño de interiores contemporáneo. La forma de manejar la luz natural, la progresión de espacios, la relación entre altura y sensación de monumentalidad… son recursos que podéis identificar tanto en una catedral gótica como en un centro comercial moderno. Cuando analicéis el interior de un edificio en vuestro examen, preguntaos siempre: ¿qué sensación pretende provocar este espacio en quien lo recorre?

5. La sintaxis del espacio: Cómo se organiza un edificio

5.1 Plantas y distribución: La «estructura de frases»

Continuando con nuestra analogía lingüística, si los elementos arquitectónicos son las palabras, la forma de organizarlos sería la sintaxis: cómo se estructura el «discurso» arquitectónico para transmitir significado.

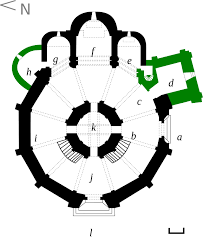

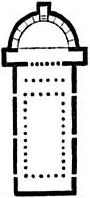

Las plantas arquitectónicas son el equivalente a la estructura de diferentes tipos de textos literarios. Una planta centralizada (circular o poligonal) es como un poema conciso: concentra la atención en un punto focal, busca la perfección formal y la experiencia intensa. Pensemos en el Panteón de Roma o en tantos baptisterios y martyria: su forma nos invita a contemplar un punto central, a menudo simbolizando lo divino o lo trascendente.

Una planta basilical, por el contrario, se asemeja más a una narración lineal, con introducción (nártex), desarrollo (naves) y desenlace (altar o ábside). Este tipo de planta nos invita al recorrido, al viaje físico y simbólico. No es casualidad que se adoptara para las iglesias cristianas primitivas: el propio recorrido hacia el altar simbolizaba el camino del creyente hacia la salvación.

La planta de cruz latina, evolución de la basilical, añade complejidad: es como una novela con tramas paralelas que se cruzan, creando un punto de inflexión (el crucero). Esta forma, además de su simbolismo cristológico evidente, permitía organizar espacios jerárquicamente y crear efectos dramáticos en el punto donde se cruzan las naves.

En selectividad, identificar el tipo de planta os dará inmediatamente pistas sobre la función y el simbolismo del edificio. Un ejercicio útil: dibujad esquemáticamente las plantas básicas y anotad qué edificios prototípicos tienen cada una. Esto os ayudará a reconocerlas rápidamente en el examen y a conectarlas con sus significados.

5.2 Proporciones y ritmos: La «musicalidad» arquitectónica

La arquitectura, como la música, se desarrolla en el tiempo y el espacio. Cuando recorremos un edificio, experimentamos una secuencia de impresiones visuales, una «melodía» espacial compuesta de ritmos y proporciones.

Las proporciones en arquitectura se refieren a las relaciones matemáticas entre las partes del edificio. Los griegos usaban proporciones derivadas del cuerpo humano y de relaciones numéricas simples (1:2, 2:3, 3:4) que consideraban armónicas. El Renacimiento recuperó estas proporciones y las sistematizó, convencido de que reflejaban el orden divino del universo.

Un ejemplo fascinante de esta conexión entre arquitectura y música lo encontramos en el arquitecto renacentista Andrea Palladio. Sus villas están diseñadas siguiendo proporciones que corresponden a intervalos musicales armónicos. Una habitación cuyas dimensiones siguen la proporción 3:4, por ejemplo, correspondería a la consonancia musical de cuarta justa. El objetivo era crear espacios tan armónicos para la vista como lo son ciertas combinaciones de notas para el oído.

El ritmo arquitectónico se manifiesta en la repetición de elementos a intervalos regulares o variables. La columnata de un templo griego, con su repetición regular, es como un compás constante; la fachada de un palacio barroco, con sus alternancias de volúmenes y vanos, se asemejaría más a un ritmo sincopado. Estos ritmos no son mera decoración: condicionan nuestra percepción del espacio y nuestro movimiento a través de él.

En vuestro análisis para selectividad, no os limitéis a identificar elementos aislados. Observad también cómo se relacionan entre sí: ¿hay proporciones evidentes? ¿Se repiten elementos creando ritmos? ¿La composición transmite equilibrio, tensión, movimiento? Esta lectura «musical» os ayudará a comprender la obra en su totalidad.

6. Contexto histórico: El «diccionario» para interpretar

6.1 Función y sociedad: Para qué y para quién «habla»

Para entender completamente un edificio, necesitamos un «diccionario» que nos ayude a traducir su lenguaje al contexto histórico, social y cultural en que fue creado. Todo edificio «habla» para alguien y con un propósito específico.

La función es el propósito práctico del edificio: ¿Es un lugar de culto? ¿Una residencia? ¿Un edificio público? Pero más allá de la función práctica, está la función social y simbólica: cómo el edificio representa y refuerza estructuras de poder, creencias religiosas o valores culturales.

Función religiosa-funeraria

Un ejercicio que siempre propongo a mis alumnos es «adivinar» la función original de edificios históricos que hoy tienen otros usos. Por ejemplo, ante la imagen de un antiguo templo romano convertido en iglesia cristiana, y luego en museo, les pido que identifiquen qué elementos arquitectónicos responden a cada una de estas fases. Este ejercicio agudiza la mirada y enseña a ver las «capas» históricas de un edificio.

La sociedad que construye el edificio determina su lenguaje. Un palacio renacentista italiano no solo es distinto de uno francés del mismo periodo por cuestiones estilísticas, sino porque responde a organizaciones sociales y políticas diferentes. Leer estos matices os ayudará a contextualizar mejor la obra en vuestro análisis.

6.2 Tecnología y materiales: Los «acentos» de cada época

Los materiales y tecnologías disponibles en cada momento histórico son como los «acentos» que caracterizan el habla arquitectónica de un periodo. Constituyen tanto posibilidades como limitaciones para la expresión arquitectónica.

La gran revolución que supuso el hormigón armado a principios del siglo XX es un ejemplo perfecto. Este material permitió crear voladizos imposibles con técnicas tradicionales, eliminar muros de carga y diseñar formas libres nunca antes vistas. Le Corbusier, con sus «cinco puntos de una nueva arquitectura», estaba realmente formulando una nueva gramática arquitectónica posibilitada por este material.

Me gusta comparar esta revolución con lo que está ocurriendo hoy con las tecnologías digitales en el arte. Del mismo modo que los programas de diseño paramétrico y la fabricación digital están permitiendo formas arquitectónicas que serían impensables hace unas décadas, el hormigón armado transformó radicalmente el lenguaje arquitectónico del siglo XX.

Para vuestro examen, recordad que identificar los materiales no es un mero dato técnico: os habla de las posibilidades estructurales, de las limitaciones constructivas y del contexto económico y tecnológico de la obra. Un arco de piedra y uno de hormigón pueden parecer similares, pero representan momentos tecnológicos y conceptuales completamente distintos en la historia de la arquitectura.

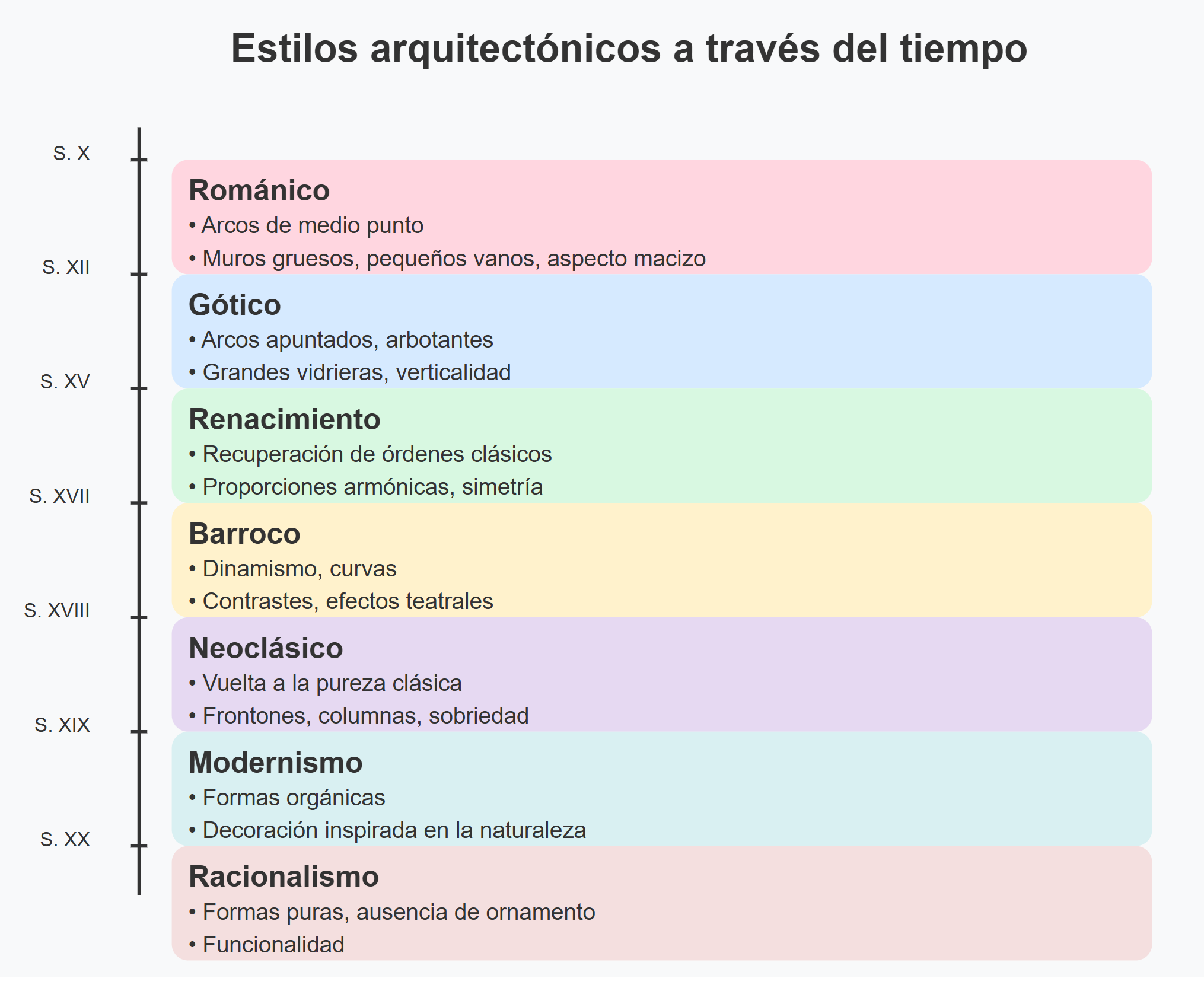

7. Los dialectos arquitectónicos: Estilos históricos

7.1 La arquitectura clásica: El «latín» arquitectónico

Si seguimos con nuestra metáfora lingüística, podríamos decir que la arquitectura clásica griega y romana es como el latín: una lengua madre de la que derivan muchos «idiomas» arquitectónicos posteriores y que ha servido como referencia durante siglos, incluso cuando ya no se «hablaba» habitualmente.

Lo fascinante del lenguaje clásico es su coherencia interna. Todo en él responde a un sistema ordenado y proporcional. Los órdenes clásicos (dórico, jónico y corintio en Grecia, a los que se añadieron el toscano y el compuesto en Roma) no son mera decoración, sino sistemas completos que regulan proporciones, ornamentación y carácter de los edificios.

Una anécdota que siempre impacta a mis alumnos: el arquitecto romano Vitruvio explicaba que las columnas dóricas representaban la fuerza y austeridad masculina, mientras que las jónicas reflejaban la elegancia y delicadeza femenina. El corintio, más elaborado, simbolizaba la juventud y vitalidad. De hecho, la proporción entre el diámetro y la altura de una columna dórica se inspiraba en las proporciones del cuerpo de un hombre fuerte, mientras que en la jónica se inspiraba en proporciones femeninas más estilizadas. ¡Incluso las estrías de las columnas se han comparado con los pliegues de las túnicas! Estas asociaciones antropomórficas hacen que podamos «leer» un templo clásico casi como un conjunto de figuras humanas petrificadas.

La influencia de este «latín arquitectónico» ha sido tan poderosa que continuamente ha resurgido a lo largo de la historia: en el Renacimiento, el Neoclasicismo, y sigue presente en muchos edificios contemporáneos. Incluso cuando los arquitectos modernos quisieron romper con la tradición, a menudo lo hicieron definiendo su postura en relación con lo clásico. Es como esos adolescentes que se rebelan contra sus padres pero, precisamente por eso, siguen definiéndose en relación a ellos.

Para la selectividad, reconocer los elementos del vocabulario clásico (frontones, órdenes de columnas, entablamentos, proporciones) os dará una base sólida para analizar no solo la arquitectura grecorromana, sino también muchos estilos posteriores que la reinterpretan.

7.2 De lo medieval a lo contemporáneo: Evolución del «idioma»

Así como el latín evolucionó hacia las lenguas romances, cada una con sus características propias, el lenguaje arquitectónico clásico evolucionó hacia diversos «dialectos» que, aunque relacionados con la tradición, desarrollaron su propio vocabulario y gramática.

El románico podría verse como el momento en que el «latín arquitectónico» comienza a transformarse en lenguas vernáculas: mantiene elementos del vocabulario clásico pero los reinterpreta con una gramática nueva, más pesada y masiva, adaptada a las necesidades defensivas y religiosas de la época medieval temprana. Sus gruesos muros, pequeños vanos y bóvedas de cañón hablan de un mundo donde la seguridad y la solidez eran primordiales.

El gótico representa ya un idioma arquitectónico completamente desarrollado, con su propia lógica interna. Si el románico es terrenal y sólido, el gótico es vertical y luminoso. Su sistema constructivo de arbotantes, arcos apuntados y bóvedas de crucería permitió crear espacios interiores inundados de luz a través de enormes vidrieras: un lenguaje perfecto para expresar la teología de la época, que entendía la luz como manifestación divina.

Para identificar rápidamente estilos en el examen, os propongo un juego que hacemos en clase: «Adivina el estilo en 3 segundos». Proyectamos imágenes de edificios y los alumnos tienen que identificar el estilo casi instintivamente. Es sorprendente cómo, tras un poco de práctica, esta identificación se vuelve automática. ¿El truco? Fijaros en los elementos más característicos de cada estilo:

Una analogía útil: imaginad los estilos arquitectónicos como dialectos de un mismo idioma que han evolucionado en diferentes regiones. Igual que un andaluz, un mexicano y un argentino hablan español pero con acentos distintivos, el románico francés, el italiano o el español comparten una base común pero con variantes regionales. Saber identificar tanto el «idioma» general como sus variantes regionales os dará puntos extra en el examen.

8. De la teoría al examen: Metodología práctica

8.1 Los cinco pasos para «traducir» cualquier edificio

Ahora que tenemos las herramientas básicas del lenguaje arquitectónico, os propongo un método sistemático para analizar cualquier obra arquitectónica que os puedan poner en el examen. Son cinco pasos que podéis aplicar en orden:

Pongamos como ejemplo práctico el Panteón de Roma, una obra que suele aparecer en exámenes. Siguiendo nuestros cinco pasos:

- Identificación: Panteón de Roma (o Panteón de Agripa), templo romano dedicado a todos los dioses, construido bajo el emperador Adriano (117-138 d.C.), máximo exponente de la arquitectura romana imperial.

- Análisis exterior: Edificio de planta circular precedido por un pórtico rectangular con frontón y columnas de orden corintio. La fachada combina elementos del templo tradicional romano (pórtico) con la innovación del cuerpo circular, mostrando el eclecticismo característico de la arquitectura romana.

- Análisis interior: Espacio único circular de gran diámetro (43,3 m), cubierto por una cúpula semiesférica con óculo central. El interior se articula mediante nichos alternados semicirculares y rectangulares donde se situaban las estatuas de los dioses. La cúpula, con sus casetones, aligera el peso y crea un efecto decorativo de perspectiva ascendente.

- Análisis constructivo: La cúpula, de hormigón romano, disminuye su grosor a medida que asciende y utiliza materiales más ligeros en las partes altas. Los muros perimetrales (de casi 6 metros de espesor) absorben los empujes laterales. El óculo, además de elemento simbólico, es una solución estructural que elimina el punto de máxima tensión de la cúpula.

- Interpretación: El Panteón simboliza el poder y la universalidad del Imperio Romano. Su espacio interior único, sin jerarquías, refleja el concepto de un panteón que acoge a todos los dioses por igual. La luz que entra por el óculo crea un efecto dramático que conecta el espacio terrenal con el celestial, representando la conexión entre el poder imperial y el divino. La combinación de innovación técnica (la cúpula de hormigón) y tradición formal (el pórtico clásico) ejemplifica el pragmatismo romano.

Con este método podéis enfrentaros a cualquier obra arquitectónica, incluso si no la habéis estudiado específicamente.

8.2 Errores comunes y cómo evitarlos

A lo largo de mis años como profesor, he visto repetirse ciertos errores en los análisis arquitectónicos. Os comparto los más frecuentes para que podáis evitarlos:

Confundir los términos técnicos básicos. Es sorprendente cuántos estudiantes confunden «arco» con «bóveda», o «pilar» con «columna». Un truco mnemotécnico: pensad en la «C» de Columna y de Cilíndrica (forma cilíndrica), mientras que el pilar suele tener sección cuadrada o rectangular.

Mezclar características de estilos cercanos. Por ejemplo, atribuir arbotantes al románico o arcos de medio punto al gótico. Recordad: el románico es «redondo» (arcos de medio punto), el gótico es «puntiagudo» (arcos apuntados).

Recuerdo una respuesta curiosa de un alumno que, confundido, escribió que «La catedral gótica de Burgos destaca por sus impresionantes dinteles». Cuando le pregunté después, confesó que había confundido «díntel» con «pináculos», ¡quizás por cómo sonaban las palabras! Para evitar estas confusiones, cread vuestro propio glosario ilustrado con los términos principales.

Limitarse a la descripción sin interpretación. Muchos estudiantes se quedan en describir lo que ven sin explicar el «por qué» o el «para qué». Recordad que en arquitectura, la forma sigue a la función y al significado. Preguntaos siempre: ¿por qué se diseñó así y no de otra manera?

No relacionar el edificio con su contexto. La arquitectura no surge en el vacío. Un análisis completo debe vincular la obra con su momento histórico, la sociedad que la produjo, los avances técnicos disponibles y las ideas o creencias dominantes.

Un truco que funciona muy bien es crear asociaciones mentales para recordar conceptos difíciles. Por ejemplo, para recordar las partes de una catedral gótica, mis alumnos inventaron la palabra mnemotécnica «ANGIATACA»: Arbotantes, Nave, Girola, Imagen (vidriera), Arco apuntado, Transepto, Ábside, Crucero, Altura. Cread vuestras propias asociaciones con palabras que os resulten fáciles de recordar.