Los cimientos de la democracia

El sol se eleva sobre la Acrópolis, bañando con su luz dorada las columnas del Partenón. En las calles empedradas que serpentean hacia el Ágora, los ciudadanos de Atenas comienzan a congregarse. El aire vibra con la expectación de las discusiones que están por venir. Hoy, como tantos otros días en la Atenas del siglo V a.C., se decidirá el futuro de la ciudad.

Esta escena, que podría parecer extraída de una novela histórica, representa en realidad el latido mismo de lo que hoy conocemos como democracia. Pero, ¿cómo llegamos desde esas reuniones en el corazón de la antigua Atenas hasta nuestros modernos parlamentos y elecciones digitales? ¿Qué camino ha recorrido la idea de que el pueblo debe gobernarse a sí mismo?

1. El viaje de la democracia a través del tiempo

La democracia, como concepto y como práctica, ha realizado un viaje fascinante a través de los siglos. Ha sobrevivido a imperios, ha resurgido de las cenizas de revoluciones, y se ha adaptado a tecnologías que sus fundadores jamás podrían haber imaginado. Sin embargo, en su núcleo, la idea fundamental permanece: el poder debe residir en el pueblo.

Cuando hablamos de democracia, es fácil caer en la trampa de pensar en ella como algo monolítico, un sistema de gobierno claramente definido y universal. Nada podría estar más lejos de la realidad. La democracia es, y siempre ha sido, un concepto en evolución, una idea que se ha moldeado y remoldeado para adaptarse a las necesidades y valores de diferentes sociedades a lo largo del tiempo.

Pensemos por un momento en lo que significa la democracia para nosotros hoy. Quizás nos venga a la mente la imagen de una urna electoral, o la de un parlamento en pleno debate. Tal vez pensemos en la libertad de expresión o en el derecho a protestar. Todos estos son elementos fundamentales de nuestras democracias modernas, pero ¿cuántos de ellos existían en la Atenas de Pericles?

La palabra «democracia» tiene sus raíces en el griego antiguo: «demos» (pueblo) y «kratos» (poder o gobierno). En su forma más simple, significa «el gobierno del pueblo». Sin embargo, como veremos, la interpretación de quién constituye «el pueblo» y cómo debe ejercer ese «gobierno» ha variado enormemente a lo largo de la historia.

Para comprender verdaderamente la evolución de la democracia, debemos despojarnos de nuestras preconcepciones modernas y sumergirnos en el pasado. Debemos intentar ver el mundo a través de los ojos de un ciudadano ateniense, de un plebeyo romano, de un revolucionario francés. Solo así podremos apreciar realmente el largo y a menudo turbulento camino que ha recorrido la democracia.

En este viaje, nos encontraremos con conceptos que hoy consideramos fundamentales para cualquier sistema democrático. La idea de la soberanía popular, por ejemplo, que sostiene que el poder último reside en el pueblo. O el concepto de sufragio, el derecho a votar en las elecciones, que ha sido objeto de arduas luchas a lo largo de los siglos. Exploraremos la noción de representación, por la cual los ciudadanos eligen a otros para que actúen en su nombre, un concepto que habría parecido extraño a los antiguos atenienses, acostumbrados a una forma de democracia mucho más directa.

Nos encontraremos con la idea del estado de derecho, la noción revolucionaria de que todos, incluidos los gobernantes, están sujetos a la ley. Y examinaremos el principio de la separación de poderes, esa salvaguarda crucial contra la tiranía que divide el gobierno en diferentes ramas para evitar la concentración del poder.

Pero, ¿por qué es importante que estudiemos esta evolución? ¿Por qué deberíamos preocuparnos por cómo se practicaba la democracia hace dos mil, o doscientos, o incluso veinte años?

La respuesta es simple: porque la democracia no es un logro acabado, sino un proceso continuo. Cada generación debe renovar y reinterpretar los principios democráticos a la luz de sus propias circunstancias y desafíos. Al estudiar la historia de la democracia, no sólo honramos los sacrificios de aquellos que lucharon por los derechos que hoy damos por sentados, sino que también nos equipamos mejor para enfrentar los desafíos democráticos de nuestro propio tiempo.

Comprender la evolución de la democracia nos permite apreciar que los sistemas que tenemos hoy no cayeron del cielo completamente formados, sino que son el resultado de siglos de lucha, experimentación y adaptación. Nos recuerda que la democracia, lejos de ser un sistema perfecto e inmutable, es un trabajo en progreso, siempre susceptible de mejora y siempre vulnerable a la erosión si no se la cuida y nutre constantemente.

Además, al examinar los desafíos que han enfrentado las sociedades democráticas a lo largo de la historia, podemos identificar patrones recurrentes y extraer lecciones valiosas para nuestro propio tiempo. Los debates sobre la extensión del sufragio en el siglo XIX, por ejemplo, pueden informar nuestras discusiones actuales sobre la participación política en la era digital. Las luchas contra la corrupción y el clientelismo en la antigua Roma pueden ofrecer perspectivas sobre cómo combatir problemas similares en las democracias modernas.

Con estos pensamientos en mente, embarquémonos en nuestro viaje a través del tiempo. Comencemos donde todo empezó, en las bulliciosas calles de la antigua Atenas, donde un experimento radical estaba a punto de cambiar el curso de la historia humana.

2. La cuna de la democracia: Antigua Atenas

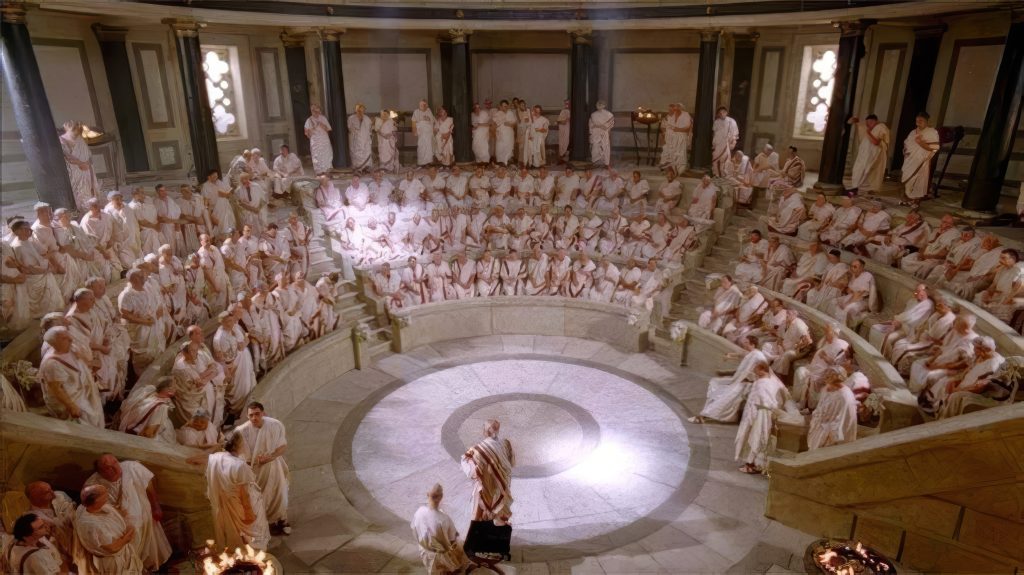

Ágora de Atenas

Imaginemos por un momento que pudiéramos viajar en el tiempo y aterrizar en la Atenas del siglo V a.C. ¿Qué veríamos? ¿Qué oiríamos? ¿Cómo sería?

Las calles estarían llenas de vida, con comerciantes pregonando sus mercancías, filósofos debatiendo en las esquinas, y ciudadanos apresurándose hacia el Ágora para participar en la asamblea del día. El aire estaría impregnado con el aroma del aceite de oliva, el incienso de los templos cercanos, y el inconfundible olor a humanidad que siempre acompaña a las grandes congregaciones.

Pero para entender cómo Atenas llegó a ser la cuna de la democracia, debemos retroceder un poco más en el tiempo, hasta el siglo VI a.C.

En aquella época, Grecia no era el país unificado que conocemos hoy. Era más bien un mosaico de ciudades-estado independientes, cada una con su propio sistema de gobierno. Muchas estaban gobernadas por tiranos, individuos que habían tomado el poder por la fuerza, o por oligarquías, pequeños grupos de familias ricas y poderosas.

Atenas no era una excepción. A principios del siglo VI a.C., la ciudad se encontraba en una situación crítica. La mayoría de la población vivía en la pobreza, agobiada por deudas que no podía pagar. Muchos ciudadanos se habían visto obligados a venderse a sí mismos o a sus hijos como esclavos para saldar sus deudas. La tensión social era palpable, y el descontento amenazaba con estallar en violencia en cualquier momento.

Fue en este contexto de crisis cuando entró en escena Solón, un poeta y estadista que sería nombrado arconte (magistrado principal) en el año 594 a.C. Se le otorgaron poderes especiales para resolver la crisis, y las reformas que implementó sentarían las bases para el desarrollo posterior de la democracia ateniense.

Solón comenzó con una medida radical: canceló todas las deudas existentes y liberó a todos aquellos que habían sido esclavizados por deudas. Pero no se detuvo ahí. Para evitar que la situación se repitiera en el futuro, prohibió la práctica de la esclavitud por deudas. Estas medidas, conocidas como la «sacudida de las cargas», aliviaron inmediatamente la presión sobre los ciudadanos más pobres.

Pero Solón fue más allá. Introdujo un sistema de cuatro clases sociales basado en la riqueza, no en el nacimiento. Esto permitía cierta movilidad social, algo revolucionario para la época. También estableció tribunales populares donde los ciudadanos podían apelar las decisiones de los magistrados, introduciendo así un elemento de control popular sobre los gobernantes.

Las reformas de Solón no crearon una democracia en el sentido pleno, pero sentaron las bases para futuros cambios. Aliviaron las tensiones sociales más inmediatas y comenzaron a introducir la idea de que los ciudadanos comunes podían y debían tener voz en el gobierno de su ciudad.

Sin embargo, la verdadera revolución democrática vendría casi un siglo después, de la mano de Clístenes.

En el año 508 a.C., tras un período de tiranía, Clístenes implementó una serie de reformas que transformarían radicalmente la estructura política de Atenas. En primer lugar, reorganizó completamente la base del sistema político. En lugar de las antiguas tribus basadas en lazos familiares, creó un nuevo sistema basado en «demos» o distritos. Cada ciudadano pertenecía a un demo, independientemente de su linaje o riqueza.

Esta reorganización tuvo un efecto profundo. Debilitó el poder de las antiguas familias aristocráticas y creó una nueva base para la participación política. Ahora, tu identidad política estaba determinada por dónde vivías, no por quién eras tus antepasados.

Clístenes también introdujo el principio de isonomía, o igualdad ante la ley para todos los ciudadanos. Esta idea, revolucionaria para su tiempo, sentó las bases para el concepto moderno de estado de derecho.

Quizás la innovación más famosa de Clístenes fue la introducción del ostracismo. Este mecanismo permitía a los ciudadanos votar una vez al año para exiliar por diez años a cualquier político que consideraran una amenaza para la democracia. El ostracismo era una poderosa herramienta para prevenir la tiranía, aunque, como muchas herramientas políticas, a veces se abusó de ella por motivos partidistas.

Estas reformas marcaron el verdadero nacimiento de la democracia ateniense. Por primera vez en la historia registrada, una comunidad política significativa estaba organizada sobre el principio de que el poder debía residir en el cuerpo de ciudadanos como un todo, no en un individuo o un pequeño grupo de élite.

Pero, ¿cómo funcionaba esta democracia en la práctica? Para entenderlo, debemos trasladarnos al corazón de la vida pública ateniense: el Ágora.

Imagina el Ágora como una combinación de plaza del mercado, tribunal de justicia, centro comunitario y parlamento, todo en uno. Era un espacio abierto rodeado de edificios públicos y santuarios. Durante el día, bullía de actividad. Comerciantes vendían sus mercancías, artesanos trabajaban en sus talleres, y por todas partes grupos de ciudadanos se reunían para discutir los asuntos del día.

Pero el Ágora era mucho más que un simple espacio físico. Era el corazón palpitante de la democracia ateniense, el lugar donde la ciudadanía se reunía para debatir, decidir y actuar colectivamente. Aquí, las ideas fluían libremente. Un simple zapatero podía entablar un debate con un rico comerciante sobre la política exterior de la ciudad. Un agricultor podía cuestionar a un estratega militar sobre los planes de defensa.

Esta cultura de debate abierto y participación ciudadana era fundamental para la democracia ateniense. Se esperaba que los ciudadanos estuvieran informados sobre los asuntos públicos y que participaran activamente en el gobierno de su ciudad. De hecho, los atenienses tenían un término para aquellos que se mantenían al margen de la vida pública: «idiotés», del cual deriva nuestra palabra «idiota». Para los atenienses, no participar en la política era considerado una forma de egoísmo o estrechez de miras.

Pero el corazón del sistema democrático ateniense eran dos instituciones clave: la Ekklesía y la Boulé.

La Ekklesía, o Asamblea, era el órgano soberano de la democracia ateniense. Estaba abierta a todos los ciudadanos varones adultos y se reunía al menos 40 veces al año en la colina de Pnyx, con vistas a la Acrópolis. Aquí, los ciudadanos debatían y votaban sobre todas las cuestiones importantes de la ciudad: declaraciones de guerra, tratados de paz, nuevas leyes, obras públicas, e incluso el ostracismo de líderes políticos.

El procedimiento en la Ekklesía era notablemente abierto. Después de que los heraldos proclamaban «¿Quién desea hablar?», cualquier ciudadano podía tomar la palabra. No importaba si eras rico o pobre, educado o analfabeto; si eras ciudadano, tenías derecho a ser escuchado. Las decisiones se tomaban por mayoría simple de los presentes, generalmente a mano alzada.

Para complementar la Ekklesía estaba la Boulé, o Consejo de los 500. Este cuerpo estaba compuesto por 500 ciudadanos elegidos por sorteo, 50 de cada una de las 10 tribus de Atenas. La Boulé tenía la tarea crucial de preparar la agenda para la Ekklesía y supervisar la administración diaria de la ciudad.

Los miembros de la Boulé servían por un año y no podían ser reelegidos, lo que aseguraba una rotación constante de ciudadanos en posiciones de responsabilidad. Este sistema de selección por sorteo, que los atenienses llamaban «sortition», se basaba en la creencia de que cualquier ciudadano era capaz de servir en el gobierno.

Estos mecanismos aseguraban una participación directa de los ciudadanos en el gobierno de su ciudad. Era una forma de democracia mucho más directa que la que conocemos hoy en día, donde la mayoría de las decisiones son tomadas por representantes electos.

Sin embargo, es crucial reconocer que, a pesar de sus aspectos revolucionarios, la democracia ateniense tenía limitaciones signific

3. Más allá de Atenas: otras experiencias democráticas en la antigüedad

Mientras el sol se pone sobre la Acrópolis y las sombras se alargan en el Ágora, nuestro viaje por la democracia antigua no termina en Atenas. La llama de la participación ciudadana, encendida con tanta fuerza en esta ciudad-estado griega, no fue un fenómeno aislado. A medida que ampliamos nuestra mirada más allá de las costas del Egeo, descubrimos que la idea de involucrar a los ciudadanos en el gobierno de sus comunidades echó raíces en diversos rincones del mundo antiguo.

Imaginemos por un momento que somos mercaderes, viajando por las rutas comerciales del Mediterráneo y más allá. En cada puerto, en cada ciudad que visitamos, nos encontramos con diferentes formas de organizar la sociedad y tomar decisiones colectivas. Algunas nos resultan familiares, otras nos sorprenden por su singularidad, pero todas comparten un hilo común: la búsqueda de un equilibrio entre el poder de los gobernantes y los derechos de los gobernados.

Nuestra primera parada nos lleva a las colinas de Roma. Aquí, en la ciudad que se convertirá en el corazón de uno de los imperios más grandes de la historia, encontramos un sistema de gobierno que, aunque diferente de la democracia ateniense, comparte su espíritu de participación ciudadana.

La República Romana, que floreció desde el 509 a.C. hasta el 27 a.C., era un tapiz complejo tejido con hilos de tradición aristocrática y aspiraciones populares. A diferencia de la democracia directa de Atenas, Roma desarrolló un sistema de gobierno mixto, un delicado equilibrio entre diferentes fuentes de poder y autoridad.

En el corazón de este sistema estaba el Senado, un consejo de ciudadanos respetados que, en sus inicios, provenían exclusivamente de las familias patricias. Con el tiempo, y no sin conflicto, el Senado se abrió también a los plebeyos destacados. Aunque técnicamente era un cuerpo consultivo, en la práctica, el Senado ejercía una influencia enorme en la dirección de los asuntos de estado.

El senado romano

Pero el Senado no gobernaba solo. La voz del pueblo se hacía oír a través de diversas asambleas. Imagina las calles de Roma bullendo de actividad en un día de elecciones. Ciudadanos de todas las clases sociales se reúnen en el Campo de Marte. Algunos pertenecen a los Comitia Centuriata, donde el voto se ponderaba según la riqueza y que elegía a los magistrados superiores. Otros participan en los Comitia Tributa, organizados por tribus geográficas, que votaban sobre asuntos domésticos. Y luego estaba el Concilium Plebis, una asamblea exclusiva de plebeyos que, con el tiempo, ganó el poder de aprobar leyes vinculantes para toda la población.

Quizás la institución más fascinante de la República Romana eran los tribunos de la plebe. Nacidos de las luchas entre patricios y plebeyos, estos magistrados tenían un poder extraordinario: podían vetar las acciones de cualquier otro magistrado o incluso del Senado si consideraban que perjudicaban los intereses de los plebeyos. Imagina el drama y la tensión cuando un tribuno gritaba «¡Veto!» en medio de un acalorado debate en el Senado, deteniendo en seco una propuesta que consideraba injusta para el pueblo común.

El sistema romano era como una danza compleja, un ballet político donde diferentes actores – cónsules, senadores, tribunos, y ciudadanos comunes – interpretaban sus papeles, cada uno con sus propios poderes y responsabilidades. Esta complejidad, aunque a veces generaba conflictos, también proporcionaba una serie de controles y equilibrios que impedían que cualquier individuo o grupo acumulara demasiado poder.

Sin embargo, al igual que en Atenas, la participación en este sistema estaba lejos de ser universal. Las mujeres, los esclavos y los extranjeros quedaban excluidos de la vida política formal. Y a menudo, el poder real seguía concentrado en manos de una élite, a pesar de las salvaguardas institucionales.

Pero nuestro viaje no termina en Roma. A medida que nos aventuramos más allá del mundo mediterráneo, descubrimos que la idea de la participación ciudadana en el gobierno tomó formas fascinantes y diversas en otras culturas antiguas.

Viajemos hacia el norte, a las tierras brumosas de Escandinavia. Aquí, en medio de fiordos y bosques, encontramos los «Things«, asambleas de hombres libres que se reunían para resolver disputas y tomar decisiones colectivas. Imagina una de estas reuniones: el viento frío azota las capas de piel de los participantes mientras debaten acaloradamente sobre las leyes y costumbres de su comunidad. El más famoso de estos «Things» era el Althing de Islandia, establecido en el año 930 d.C., y considerado por algunos como el parlamento más antiguo del mundo.

Crucemos ahora el océano hasta las tierras de América del Norte. Aquí, mucho antes de la llegada de los europeos, muchas sociedades indígenas habían desarrollado sistemas sofisticados de toma de decisiones basados en el consenso. La Confederación Iroquesa, una alianza de seis naciones, tenía un sistema de gobierno que algunos historiadores argumentan influyó en la futura Constitución de los Estados Unidos. Imagina un consejo iroqués: los jefes de las diferentes naciones se reúnen en un círculo, cada uno hablando por turno, buscando el consenso en lugar de la simple mayoría. Y, a diferencia de muchas sociedades de la época, las mujeres iroquesas tenían un papel crucial en la selección de los líderes.

Volvamos al Mediterráneo, esta vez a las prósperas ciudades-estado fenicias. En Cartago, la gran rival de Roma, existía un sistema de gobierno que el propio Aristóteles describió como una mezcla de oligarquía, monarquía y democracia. Aunque los detalles son escasos, sabemos que existían asambleas donde los ciudadanos participaban en la toma de decisiones, un eco lejano de las prácticas atenienses al otro lado del mar.

Nuestro viaje nos lleva ahora al subcontinente indio. En los antiguos textos budistas, encontramos referencias a un «Consejo de los Quinientos» en ciertas regiones. Este cuerpo participaba en la toma de decisiones y en la administración de la justicia. Imagina una de estas reuniones: quinientos sabios debatiendo sobre los asuntos de estado bajo la sombra de un árbol Bodhi, buscando el equilibrio entre la sabiduría antigua y las necesidades del presente.

Finalmente, retrocedamos en el tiempo hasta la antigua Mesopotamia, la cuna de la civilización. Incluso aquí, en las primeras ciudades-estado de la historia, encontramos indicios de participación ciudadana. En algunas ciudades sumerias, existían asambleas de ciudadanos que podían tomar decisiones en tiempos de crisis, actuando como un contrapeso al poder de reyes y sacerdotes.

Este recorrido por las diversas formas de gobierno participativo en la antigüedad nos muestra que la democracia, en su sentido más amplio, no fue una invención única de una sola cultura. La idea de que el pueblo debe tener voz en las decisiones que afectan a su comunidad parece haber surgido de forma independiente en diferentes partes del mundo.

Sin embargo, es importante recordar que en la mayoría de estos casos, al igual que en Atenas y Roma, la participación estaba generalmente limitada a ciertos grupos dentro de la sociedad. Las mujeres, los esclavos, y a menudo los pobres o los extranjeros, solían estar excluidos de estos procesos de toma de decisiones. La lucha por ampliar el círculo de la participación política sería una constante en los siglos venideros.

A medida que concluimos esta parte de nuestro viaje por la historia de la democracia, podemos ver que las semillas de la participación popular en el gobierno fueron plantadas en muchos lugares diferentes de la antigüedad. Estas semillas germinarían de formas sorprendentes y poderosas en los siglos venideros, influyendo en pensadores y revolucionarios que darían forma a los sistemas democráticos modernos que conocemos hoy.

La diversidad de estas experiencias antiguas nos recuerda que la democracia no es un concepto monolítico, sino que puede tomar diferentes formas según el contexto cultural e histórico. También nos muestra que la búsqueda de formas de gobierno que incluyan la voz del pueblo es una constante en la historia humana, una aspiración que ha cruzado fronteras y épocas.

Mientras el sol se pone sobre nuestro recorrido por el mundo antiguo, nos preparamos para el siguiente capítulo de nuestro viaje. Nos esperan siglos de cambios dramáticos, de ideas revolucionarias y de luchas por el poder y la libertad. La historia de la democracia apenas está comenzando, y sus capítulos más emocionantes aún están por escribirse.

El largo invierno de la democracia y su resurgimiento

Imaginemos por un momento que somos viajeros del tiempo, dejando atrás la bulliciosa Atenas del siglo V a.C. Nuestro siguiente destino nos lleva a través de siglos de cambios tumultuosos, guerras devastadoras y transformaciones sociales profundas. A medida que avanzamos en nuestro viaje, notamos que aquella llama de democracia que ardía con tanta fuerza en la antigua Grecia parece haberse desvanecido. Pero, ¿se ha extinguido por completo? ¿O simplemente se ha convertido en brasas, esperando el momento adecuado para volver a encenderse?

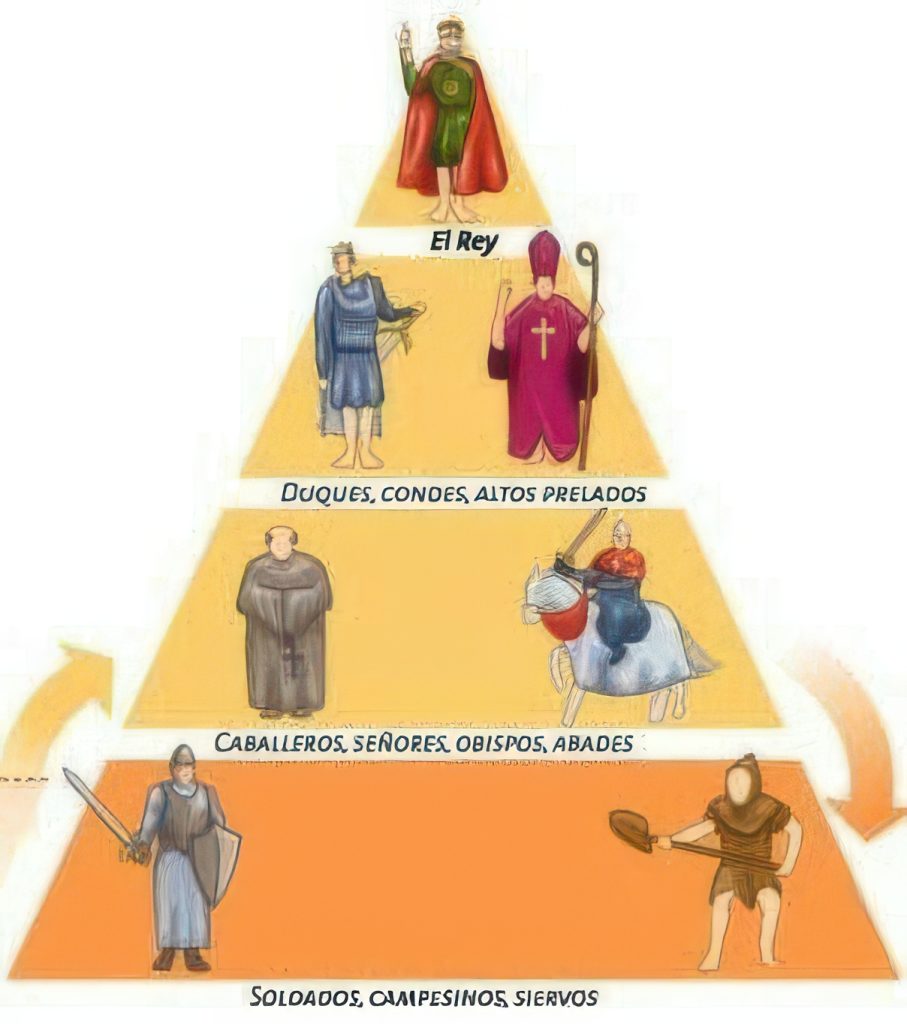

4. El declive de las prácticas democráticas en la Edad Media

Nuestro viaje nos lleva ahora a la Europa medieval, un mundo que a primera vista parece completamente ajeno a los ideales democráticos que florecieron en la antigua Atenas. Los imponentes castillos y las majestuosas catedrales que dominan el paisaje son testimonio de un orden social muy diferente, uno basado en jerarquías rígidas y poder hereditario.

En este mundo, la idea de que el poder emana del pueblo habría parecido absurda para la mayoría. El poder, se creía, venía de Dios, y fluía hacia abajo a través de la jerarquía social. Esta idea, conocida como el «derecho divino de los reyes», justificaba el gobierno autocrático y dejaba poco espacio para la participación popular en el gobierno.

Sin embargo, sería un error pensar que las ideas y prácticas democráticas desaparecieron por completo durante este período. Como las semillas que esperan bajo la nieve del invierno, algunos elementos de gobierno participativo sobrevivieron, aunque de formas que podrían parecer extrañas a nuestros ojos modernos.

En muchas comunidades rurales, por ejemplo, los campesinos se reunían regularmente para tomar decisiones colectivas sobre asuntos que afectaban a todos, como la rotación de cultivos o el uso de los pastos comunes. Estas asambleas aldeanas, aunque limitadas en su alcance, mantenían viva la idea de la toma de decisiones colectiva.

En las ciudades emergentes, los gremios de artesanos y comerciantes desarrollaron sus propias formas de autogobierno. Estos gremios no solo regulaban sus oficios respectivos, sino que a menudo también desempeñaban un papel importante en el gobierno de la ciudad. En muchas ciudades europeas, los consejos municipales estaban compuestos por representantes de los diferentes gremios.

Un caso particularmente interesante es el de la República de Venecia. A lo largo de su historia de más de mil años, Venecia desarrolló un sistema de gobierno único que combinaba elementos aristocráticos con cierto grado de participación más amplia. El Dogo, el líder nominal de Venecia, era elegido de por vida por un complejo proceso que involucraba a miembros de las familias patricias de la ciudad. Aunque estaba lejos de ser una democracia en el sentido moderno, el sistema veneciano incluía controles y equilibrios diseñados para prevenir la tiranía y asegurar cierto grado de consenso en la toma de decisiones.

Estos ejemplos nos muestran que, incluso en la época más oscura de la Edad Media, la chispa de la participación popular en el gobierno nunca se extinguió por completo. Sin embargo, para que esa chispa se convirtiera nuevamente en una llama, serían necesarios cambios profundos en la forma en que las personas entendían el mundo y su lugar en él. Esos cambios comenzarían a gestarse con el advenimiento del Renacimiento y la Ilustración.

5. Semillas de cambio: el Renacimiento y la Ilustración

Conforme avanzamos en nuestro viaje temporal, el paisaje comienza a cambiar. Las murallas de las ciudades medievales dan paso a elegantes palacios y bulliciosas imprentas. Estamos entrando en la era del Renacimiento, un período de renovado interés por el aprendizaje y la cultura clásica que sentaría las bases para una transformación radical en el pensamiento político.

El Renacimiento, que comenzó en Italia en el siglo XIV y se extendió por Europa en los siglos XV y XVI, marcó un renacimiento del interés por la antigüedad clásica. Los eruditos redescubrieron y tradujeron textos antiguos, incluyendo obras de filosofía política que habían sido en gran parte olvidadas durante la Edad Media. Este redescubrimiento del pasado clásico tendría un profundo impacto en la forma en que las personas pensaban sobre el gobierno y la sociedad.

Uno de los conceptos clave que emergió durante este período fue el humanismo, una filosofía que ponía un nuevo énfasis en el valor y la dignidad del individuo. Los humanistas argumentaban que los seres humanos tenían la capacidad de razonar y tomar decisiones morales por sí mismos, una idea que desafiaba la autoridad tradicional de la Iglesia y la monarquía.

Este énfasis en la razón y la capacidad individual sentó las bases para el siguiente gran movimiento intelectual que sacudiría los cimientos del pensamiento político: la Ilustración.

La Ilustración, que floreció en el siglo XVIII, fue un movimiento intelectual que enfatizaba la razón, el análisis y el individualismo por encima de la tradición. Los pensadores de la Ilustración aplicaron el método científico y el pensamiento crítico a todos los aspectos de la vida, incluida la política y el gobierno.

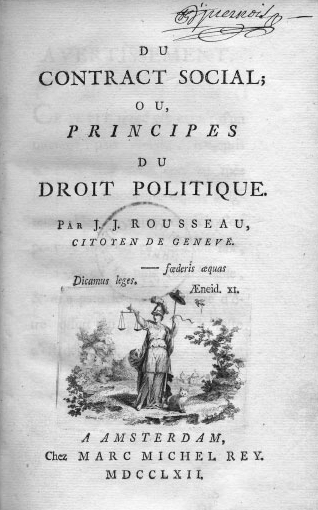

Tres pensadores en particular tuvieron una influencia profunda en el desarrollo de las ideas democráticas modernas: John Locke, Jean-Jacques Rousseau y Charles de Montesquieu.

Jean-Jacques Rousseau, por su parte, desarrolló la idea del «contrato social». Según Rousseau, la legitimidad del gobierno se basaba en un acuerdo implícito entre el pueblo y sus gobernantes. El pueblo acordaba obedecer las leyes a cambio de la protección de sus derechos y el mantenimiento del orden social. Crucialmente, Rousseau argumentaba que la soberanía residía en el pueblo como un todo, una idea que se convertiría en un pilar fundamental del pensamiento democrático moderno.

Charles de Montesquieu hizo una contribución crucial con su teoría de la separación de poderes. Observando el sistema político británico, Montesquieu argumentó que el poder del gobierno debía dividirse entre diferentes ramas (ejecutiva, legislativa y judicial) para prevenir el abuso de poder. Esta idea de checks and balances (controles y equilibrios) se convertiría en un principio clave en el diseño de los sistemas democráticos modernos.

Estas ideas, y muchas otras desarrolladas durante la Ilustración, representaron un desafío fundamental a las estructuras de poder existentes. Al argumentar que el gobierno debía basarse en la razón y el consentimiento de los gobernados, en lugar de en la tradición o el derecho divino, los pensadores de la Ilustración estaban sentando las bases intelectuales para una revolución en la forma en que se organizaba y se ejercía el poder político.

Sin embargo, las ideas por sí solas no cambian el mundo. Para que estos conceptos se tradujeran en cambios políticos reales, serían necesarios eventos dramáticos que sacudirían los cimientos mismos de las sociedades de la época. Esos eventos llegarían en forma de revoluciones que transformarían el paisaje político de Europa y América, y con ellas, el curso de la historia democrática.

6. Las revoluciones democráticas

Mientras las ideas de la Ilustración se extendían por Europa y América, las tensiones entre estas nuevas formas de pensar y las viejas estructuras de poder comenzaban a crecer. En tres lugares distintos, estas tensiones estallarían en revoluciones que cambiarían para siempre el curso de la historia democrática: Inglaterra, América y Francia.

El conflicto surgió cuando el rey Jacobo II, un católico, intentó fortalecer su poder real en una Inglaterra predominantemente protestante. El Parlamento, temiendo una vuelta al absolutismo católico, invitó a Guillermo de Orange, yerno protestante de Jacobo, a tomar el trono. Jacobo huyó, y Guillermo y su esposa María se convirtieron en co-monarcas, pero con un precio: tuvieron que aceptar la Declaración de Derechos (Bill of Rights) de 1689.

Esta Declaración de Derechos fue un documento revolucionario para su época. Establecía límites claros al poder del monarca, garantizaba la libertad de expresión en el Parlamento, y aseguraba elecciones libres. Aunque estaba lejos de establecer una democracia plena, sentó las bases para el desarrollo del sistema parlamentario británico y el concepto de monarquía constitucional.

La Gloriosa Revolución demostró que era posible limitar el poder de los monarcas sin caer en el caos. Esta lección no pasaría desapercibida al otro lado del Atlántico, donde las colonias británicas en América estaban a punto de emprender su propio experimento revolucionario.

En 1776, las trece colonias británicas en Norteamérica declararon su independencia, iniciando una guerra que duraría hasta 1783. La Revolución Americana fue, en muchos sentidos, un producto directo de las ideas de la Ilustración. Los líderes revolucionarios, educados en la filosofía política de Locke y Montesquieu, buscaron crear un nuevo tipo de gobierno basado en los principios de libertad, igualdad y gobierno representativo.

La Declaración de Independencia, redactada principalmente por Thomas Jefferson, proclamaba que «todos los hombres son creados iguales» y que poseían ciertos «derechos inalienables», entre ellos «la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad». Estos derechos, argumentaba la Declaración, no eran una concesión de los gobernantes, sino inherentes a la naturaleza humana.

La Constitución estadounidense fue un experimento radical para su época. Establecía un gobierno republicano a gran escala, algo que muchos pensadores de la época consideraban imposible. También incluía innovaciones como un sistema de checks and balances para prevenir la concentración del poder, y un mecanismo para enmendar la Constitución, reconociendo que las necesidades de la sociedad podrían cambiar con el tiempo.

Sin embargo, es importante notar que la democracia establecida por la Constitución estadounidense estaba lejos de ser universal. El derecho al voto estaba inicialmente limitado a hombres blancos propietarios, excluyendo a mujeres, esclavos y nativos americanos. La lucha por expandir estos derechos sería una característica constante de la historia estadounidense en los siglos siguientes.

Mientras América estaba en proceso de establecer su nuevo gobierno, al otro lado del Atlántico estaba a punto de estallar otra revolución que sacudiría los cimientos del Viejo Mundo.

En 1789, Francia, agobiada por la crisis económica y la desigualdad social, estalló en revolución. La Revolución Francesa fue un evento sísmico que envió ondas de choque por toda Europa y más allá. Los revolucionarios franceses, inspirados por las ideas de la Ilustración y el ejemplo de la Revolución Americana, buscaron derrocar no solo a la monarquía, sino todo el sistema del Antiguo Régimen.

Uno de los documentos más importantes producidos por la Revolución Francesa fue la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Proclamada en agosto de 1789, esta declaración afirmaba que «los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos» y que «el principio de toda soberanía reside esencialmente en la Nación«. Estos principios representaban un desafío radical al orden social y político existente en Europa.

La Revolución Francesa pasó por varias fases, algunas más democráticas que otras. Hubo períodos de gobierno representativo, pero también de terror revolucionario y, finalmente, el gobierno autocrático de Napoleón Bonaparte. Sin embargo, a pesar de sus contradicciones y excesos, la Revolución Francesa tuvo un impacto duradero en el desarrollo de la democracia moderna. Popularizó ideas como la soberanía popular, la igualdad ante la ley y los derechos ciudadanos, conceptos que se extenderían por toda Europa en las décadas siguientes.

Estas tres revoluciones – la Gloriosa Revolución en Inglaterra, la Revolución Americana y la Revolución Francesa – marcaron el comienzo de una nueva era en la historia de la democracia. Aunque cada una tuvo sus propias características únicas y produjo resultados diferentes, todas compartían un rechazo fundamental al gobierno absoluto y una creencia en los derechos del individuo y la soberanía popular.

Todavía, el camino hacia la democracia moderna estaba lejos de ser directo o fácil. En las décadas y siglos que siguieron a estas revoluciones, las sociedades de Europa y América (y eventualmente del mundo entero) se enfrentarían a nuevos desafíos y luchas en su búsqueda de un gobierno verdaderamente democrático.

La expansión y los desafíos de la democracia en el siglo XIX

El siglo XIX amaneció con el eco de las revoluciones aún resonando por Europa y América. Las ideas de libertad, igualdad y fraternidad, nacidas en el crisol de la Ilustración y forjadas en el fuego de las revoluciones americana y francesa, comenzaban a extenderse como un incendio incontenible. Sin embargo, el camino hacia una democracia más plena e inclusiva estaría lejos de ser sencillo o directo.

Imaginemos por un momento que somos testigos de este siglo tumultuoso. Las calles de Londres, París, Berlín y Nueva York bullen de actividad. El humo de las fábricas oscurece el cielo, mientras que en los salones y cafés, en las plazas y en los parlamentos, se debaten apasionadamente las grandes cuestiones de la época. ¿Quién debe tener derecho a votar? ¿Cuál debe ser el papel del estado en la sociedad? ¿Cómo conciliar las promesas de libertad e igualdad con las realidades de la industrialización y el imperialismo?

7. La lucha por el sufragio universal

Nuestra primera parada en este viaje por el siglo XIX nos lleva a las calles de Manchester, Inglaterra, en la década de 1830. Aquí, en el corazón de la revolución industrial, un movimiento está tomando forma que sacudirá los cimientos del orden político establecido: el cartismo.

Los cartistas, llamados así por la «Carta del Pueblo» que redactaron, demandaban reformas radicales al sistema político británico. Entre sus exigencias estaban el sufragio universal masculino, el voto secreto, y la eliminación del requisito de propiedad para ser miembro del Parlamento. Estas demandas, que hoy nos pueden parecer básicas, eran revolucionarias para su época.

Imagina la escena: miles de trabajadores marchando por las calles empedradas, sus rostros ennegrecidos por el hollín de las fábricas, sus voces unidas en un clamor por justicia y representación. «¡Un hombre, un voto!» gritaban, desafiando un sistema que les negaba voz en el gobierno de su propio país.

El movimiento cartista, aunque finalmente no logró sus objetivos inmediatos, marcó el inicio de una larga lucha por la expansión del sufragio. A lo largo del siglo, esta lucha se repetiría en diferentes formas y con diferentes actores en toda Europa y América.

En Estados Unidos, la batalla por el sufragio tomó un cariz particularmente dramático. Tras la Guerra Civil, la ratificación de la 15ª Enmienda en 1870 garantizó, en teoría, el derecho al voto a todos los ciudadanos varones, independientemente de su raza. Sin embargo, en la práctica, los estados del sur implementaron rápidamente una serie de leyes y prácticas diseñadas para privar a los afroamericanos de este derecho. Las pruebas de alfabetización, los impuestos electorales y la intimidación violenta se convirtieron en herramientas para mantener la supremacía blanca en las urnas.

Mientras tanto, otro grupo alzaba su voz cada vez con más fuerza: las mujeres. El movimiento sufragista, que había comenzado a tomar forma en la Convención de Seneca Falls de 1848, ganaba impulso. Mujeres como Susan B. Anthony y Elizabeth Cady Stanton en Estados Unidos, y Emmeline Pankhurst en Reino Unido, lideraron la lucha por el derecho al voto femenino.

Imagina a estas mujeres, desafiando las convenciones sociales de su tiempo, marchando por las calles, organizando mítines, enfrentándose a la ridiculización y a menudo a la violencia física. Su valentía y perseverancia sentarían las bases para uno de los cambios más significativos en la historia de la democracia: la extensión del sufragio a las mujeres.

Sin embargo, el camino sería largo. A pesar de los avances logrados durante el siglo XIX, la mayoría de las mujeres en Europa y América no obtendrían el derecho al voto hasta bien entrado el siglo XX. Nueva Zelanda se convertiría en el primer país en conceder el sufragio femenino en 1893, pero muchas naciones, incluyendo el Reino Unido y los Estados Unidos, no seguirían este ejemplo hasta después de la Primera Guerra Mundial.

La lucha por el sufragio universal nos muestra que la democracia no es un estado final alcanzado de una vez y para siempre, sino un proceso continuo de expansión y redefinición. Cada generación debe enfrentarse a la pregunta de quién merece ser incluido en el «demos», en el pueblo que gobierna.

8. Democracia y nacionalismo

Mientras la lucha por el sufragio se desarrollaba, otro conjunto de ideas estaba remodelando el mapa político de Europa y más allá: el nacionalismo. La idea de que cada «nación«, definida por una lengua y cultura compartidas, debería tener su propio estado, tuvo profundas implicaciones para el desarrollo de la democracia.

El año 1848 vio una ola de revoluciones que barrió Europa, desde París hasta Viena, de Berlín a Budapest. Conocidas como la «Primavera de los Pueblos», estas revoluciones combinaron demandas de reformas democráticas con aspiraciones nacionalistas.

Imagina las barricadas en las calles de París, donde trabajadores y estudiantes luchaban no solo por el sufragio universal y los derechos laborales, sino también por una visión de la nación francesa como la encarnación de los ideales republicanos. O piensa en los revolucionarios húngaros, que no solo querían un gobierno más representativo, sino también la independencia del Imperio Habsburgo.

Aunque la mayoría de estas revoluciones fueron aplastadas en el corto plazo, dejaron una marca indeleble en la conciencia política europea. La idea de que la legitimidad de un gobierno derivaba del «pueblo» ganó terreno, aunque la definición de quién constituía ese pueblo seguía siendo objeto de debate y conflicto.

En las décadas siguientes, el nacionalismo jugaría un papel crucial en la formación de nuevos estados-nación. La unificación de Italia y Alemania en la década de 1870 fue impulsada no solo por la fuerza militar y la habilidad diplomática, sino también por movimientos populares que clamaban por la unidad nacional.

Sin embargo, la relación entre nacionalismo y democracia era compleja y a menudo contradictoria. Por un lado, el nacionalismo podía ser una fuerza democratizadora, movilizando a las masas y desafiando las estructuras de poder existentes. Por otro lado, también podía llevar a la exclusión y la opresión de las minorías dentro de los nuevos estados-nación.

En España, el siglo XIX fue un período de intensa agitación política y constitucional. La Constitución de Cádiz de 1812, aunque de corta duración, fue un hito en la historia del constitucionalismo español y latinoamericano. Inspirada en parte por la Revolución Francesa y la Constitución de los Estados Unidos, estableció la soberanía nacional y limitó el poder de la monarquía.

El Sexenio Democrático (1868-1874) fue otro momento crucial en la evolución de la democracia española. Este período vio la introducción del sufragio universal masculino y una serie de reformas liberales. Sin embargo, como en muchos otros lugares, estos avances democráticos se enfrentaron a la resistencia de las fuerzas conservadoras y a la inestabilidad política.

La tensión entre las aspiraciones democráticas y las realidades del poder se manifestó de manera particularmente aguda en el contexto del imperialismo. Mientras las naciones europeas extendían su dominio sobre gran parte del mundo, surgía una contradicción flagrante: estados que se proclamaban defensores de la libertad y la democracia en casa negaban estos mismos derechos a los pueblos que colonizaban.

Esta contradicción no pasó desapercibida para los pensadores de la época. John Stuart Mill, uno de los más influyentes filósofos políticos del siglo XIX, luchó por reconciliar su defensa del gobierno representativo con su apoyo al Imperio Británico. Su argumento de que algunos pueblos no estaban «preparados» para el autogobierno reflejaba los prejuicios de su tiempo, pero también planteaba preguntas fundamentales sobre la universalidad de los ideales democráticos.

9. Desafíos a la democracia en el siglo XIX

A medida que avanzaba el siglo, la democracia enfrentaba desafíos no solo desde las fuerzas conservadoras tradicionales, sino también desde nuevos movimientos políticos y sociales que cuestionaban sus fundamentos.

El surgimiento del socialismo y el anarquismo planteó preguntas incómodas sobre la relación entre la democracia política y la igualdad económica. Karl Marx y Friedrich Engels argumentaban que la democracia burguesa era una fachada que ocultaba la dominación de clase. Para ellos, la verdadera democracia solo podía lograrse a través de una revolución que pusiera los medios de producción en manos de los trabajadores.

Imagina los círculos clandestinos de trabajadores en las ciudades industriales de Europa, reuniéndose en la penumbra para leer panfletos socialistas y discutir la posibilidad de un mundo radicalmente diferente. O piensa en los debates acalorados en la Primera Internacional, donde Marx y los anarquistas como Mikhail Bakunin se enfrentaban sobre la naturaleza del estado y el camino hacia la emancipación humana.

La brutal represión de la Comuna por parte del gobierno francés demostró los límites de la tolerancia de las élites hacia formas más radicales de democracia. Sin embargo, también inspiró a generaciones de activistas y pensadores a imaginar posibilidades más allá de los confines de la democracia liberal.

Mientras tanto, el rápido avance de la industrialización y la urbanización planteaba nuevos desafíos para la práctica democrática. Las grandes ciudades industriales, con sus masas de trabajadores desarraigados y sus complejos problemas sociales, parecían un terreno fértil para la demagogia y la corrupción política.

En Estados Unidos, las grandes ciudades vieron el surgimiento de poderosas máquinas políticas, como Tammany Hall en Nueva York. Estos sistemas clientelares proporcionaban servicios y empleos a cambio de votos, desafiando los ideales de ciudadanía informada y participación cívica desinteresada que muchos consideraban esenciales para el funcionamiento de la democracia.

Al mismo tiempo, el creciente poder de las grandes corporaciones planteaba preguntas sobre la relación entre el poder económico y el poder político. ¿Podía la democracia sobrevivir en una sociedad dominada por gigantescos monopolios? Esta pregunta, planteada por los «trust-busters» de finales del siglo XIX, sigue resonando en nuestros debates contemporáneos sobre la influencia del dinero en la política.

A medida que el siglo XIX llegaba a su fin, la democracia se encontraba en una encrucijada. Por un lado, el ideal democrático había ganado una aceptación sin precedentes. Los antiguos regímenes autocráticos se veían cada vez más presionados para hacer concesiones al gobierno representativo. Por otro lado, la democracia enfrentaba desafíos formidables, tanto de las fuerzas reaccionarias que buscaban revertir sus avances, como de movimientos radicales que la consideraban insuficiente.

El siglo XX heredaría estos desafíos, llevándolos a nuevos y a menudo aterradores extremos. Las promesas y las contradicciones de la democracia se pondrían a prueba en las hogueras de dos guerras mundiales, en las luchas de descolonización, y en la confrontación global entre sistemas políticos rivales.

Pero esa es otra historia, una que exploraremos en nuestro próximo capítulo. Por ahora, mientras cerramos nuestra exploración del siglo XIX, podemos reflexionar sobre el largo y tortuoso camino que la democracia ha recorrido. Desde las antiguas asambleas de Atenas hasta las barricadas de París, desde los debates en el Parlamento británico hasta las luchas por los derechos civiles en América, la historia de la democracia es una historia de conflicto y compromiso, de avances y retrocesos.

Es una historia que nos recuerda que la democracia no es un destino final, sino un viaje continuo. Un viaje en el que cada generación debe enfrentarse a nuevos desafíos y reinterpretar los ideales democráticos a la luz de sus propias circunstancias. Y es un viaje que, como veremos, estaba lejos de terminar al doblar el siglo.

Crisis y triunfo de la democracia en el siglo XX

El siglo XX amaneció con una mezcla de esperanza y ansiedad. Los avances tecnológicos y científicos prometían un futuro brillante, mientras que las tensiones políticas y sociales amenazaban con desgarrar el tejido de la sociedad. La democracia, que había ganado terreno durante el siglo anterior, estaba a punto de enfrentar sus pruebas más duras.

Imaginemos por un momento que somos testigos de este siglo tumultuoso. Las calles de las grandes ciudades están llenas de automóviles y tranvías eléctricos. Los rascacielos se alzan hacia el cielo, símbolos de una nueva era de posibilidades. Pero bajo esta superficie de progreso, las viejas tensiones siguen hirviendo, a punto de estallar en un conflicto sin precedentes.

10. La democracia a prueba: las dos guerras mundiales

Nuestro recorrido por el siglo XX comienza en los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial. El estallido de este conflicto en 1914 marcó el fin de una era y puso a prueba los sistemas democráticos de una manera que nadie había previsto.

La Gran Guerra, como se la conoció entonces, enfrentó a las democracias occidentales contra los imperios centrales de Alemania y Austria-Hungría. Pero más allá de las trincheras y los campos de batalla, la guerra también desencadenó una lucha ideológica. Los líderes de las naciones democráticas, como el presidente estadounidense Woodrow Wilson, proclamaron que estaban luchando para «hacer del mundo un lugar seguro para la democracia».

Sin embargo, la realidad de la guerra planteó serios desafíos a los ideales democráticos. Los gobiernos asumieron poderes de emergencia, restringiendo libertades civiles en nombre de la seguridad nacional. La censura, el racionamiento y el alistamiento obligatorio se convirtieron en la norma incluso en las naciones más democráticas.

Imagina las calles de Londres o París durante los años de guerra: los carteles de propaganda exhortando a los ciudadanos a hacer sacrificios por la patria, las mujeres trabajando en fábricas de municiones, los heridos regresando del frente con historias de horror inimaginable. La guerra estaba transformando la sociedad de maneras que tendrían profundas implicaciones para la democracia.

Cuando el polvo se asentó en 1918, el mapa político de Europa había cambiado drásticamente. Los viejos imperios se habían derrumbado, dando paso a nuevos estados-nación. La Revolución Rusa había establecido el primer estado socialista del mundo, presentando un desafío ideológico directo a las democracias occidentales.

En este contexto turbulento, surgió uno de los experimentos democráticos más interesantes y trágicos del siglo: la República de Weimar en Alemania. Nacida de la derrota y la revolución, Weimar representó un intento audaz de establecer una democracia moderna en el corazón de Europa.

La Constitución de Weimar era, en muchos aspectos, un documento notablemente progresista. Establecía un sistema parlamentario con sufragio universal (incluyendo a las mujeres), garantizaba una amplia gama de derechos civiles y sociales, e incluso incluía mecanismos de democracia directa como el referéndum.

Sin embargo, la joven república enfrentó desafíos formidables desde el principio. La humillación de la derrota, las duras condiciones del Tratado de Versalles y la inestabilidad económica crearon un caldo de cultivo para el extremismo político. La hiperinflación de 1923, que vio a la gente carretear billetes en carretillas para comprar una barra de pan, erosionó la confianza pública en el gobierno democrático.

Imagina las escenas surrealistas en las calles de Berlín durante esos años: artistas de vanguardia y intelectuales debatiendo en los cafés, mientras en las esquinas, paramilitares de extrema derecha e izquierda se enfrentaban en batallas callejeras. La democracia de Weimar era vibrante y frágil a la vez, una paradoja que eventualmente llevaría a su caída.

El colapso final de Weimar y el ascenso del nazismo representaron el fracaso más dramático de la democracia en el período de entreguerras. La facilidad con la que Hitler pudo manipular las instituciones democráticas para establecer una dictadura planteó preguntas inquietantes sobre la vulnerabilidad de los sistemas democráticos ante la demagogia y el extremismo.

Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, los Estados Unidos enfrentaban sus propios desafíos. La Gran Depresión puso a prueba la resistencia del sistema democrático americano. El presidente Franklin D. Roosevelt respondió con el New Deal, un programa ambicioso de intervención estatal que expandió significativamente el papel del gobierno federal en la economía y la sociedad.

Pero antes de que estas ideas pudieran desarrollarse plenamente, el mundo se vio arrastrado a otro conflicto global. La Segunda Guerra Mundial, aún más devastadora que la primera, se presentó como una lucha existencial entre la democracia y el totalitarismo.

Las potencias del Eje – la Alemania nazi, la Italia fascista y el Japón imperial – presentaban una visión del mundo radicalmente opuesta a los ideales democráticos. Su derrota en 1945 parecía marcar un triunfo decisivo para la democracia.

Sin embargo, la victoria vino con un costo terrible. Las atrocidades de la guerra, culminando en el Holocausto y el uso de armas nucleares, plantearon preguntas profundas sobre la naturaleza de la civilización y la capacidad de la humanidad para autogobernarse de manera racional y humana.

Además, el final de la guerra no trajo la paz universal que muchos habían esperado. En su lugar, el mundo se dividió rápidamente en dos campos ideológicos opuestos, dando inicio a la Guerra Fría.

11. La Guerra Fría y la división ideológica del mundo

Con las cenizas de la Segunda Guerra Mundial aún calientes, una nueva confrontación comenzó a tomar forma. Por un lado, las democracias occidentales lideradas por los Estados Unidos; por el otro, el bloque comunista encabezado por la Unión Soviética. Esta división del mundo en dos campos ideológicos opuestos definiría la política global durante las próximas cuatro décadas.

La Guerra Fría no fue un conflicto armado directo entre las superpotencias, sino una lucha ideológica, económica y geopolítica que se libró en todos los rincones del planeta. Desde las selvas de Vietnam hasta las arenas del Sahara, desde los salones diplomáticos de las Naciones Unidas hasta el espacio exterior, la democracia y el comunismo competían por la lealtad de las naciones y los pueblos.

Imagina el Berlín de los años 50 y 60: una ciudad dividida por un muro, símbolo físico de la división ideológica del mundo. En el lado occidental, escaparates brillantes y carteles publicitarios proclaman las virtudes del capitalismo y la democracia. En el lado oriental, austeros edificios de apartamentos y eslóganes socialistas prometen la utopía comunista. Dos visiones del mundo, dos interpretaciones radicalmente diferentes de la libertad y la igualdad, enfrentadas a través de una frontera fuertemente vigilada.

En Occidente, la Guerra Fría llevó a una expansión y profundización de las instituciones democráticas. El Plan Marshall ayudó a reconstruir las economías de Europa Occidental, sentando las bases para décadas de prosperidad que fortalecerían los sistemas democráticos. En Japón, bajo la ocupación americana, se implementó una nueva constitución democrática que transformó radicalmente la sociedad japonesa.

Sin embargo, la lucha contra el comunismo también llevó a contradicciones y excesos que pusieron a prueba los principios democráticos. En Estados Unidos, la caza de brujas del macartismo en los años 50 demostró cómo el miedo podía llevar a restricciones de las libertades civiles incluso en democracias establecidas.

Mientras tanto, en el bloque comunista, la promesa de una sociedad igualitaria chocaba con la realidad de regímenes autoritarios. La brutal represión de la Revolución Húngara de 1956 y la Primavera de Praga en 1968 revelaron la falta de libertades políticas en el Este.

En el llamado Tercer Mundo, la Guerra Fría se entrelazó con los movimientos de descolonización y las luchas por la independencia nacional. Muchas naciones recién independizadas se encontraron atrapadas entre las dos superpotencias, obligadas a elegir bando en un conflicto global que a menudo parecía ajeno a sus propias realidades y aspiraciones.

En América Latina, la tensión entre democracia y autoritarismo se manifestó de manera particularmente dramática. Gobiernos democráticamente electos que buscaban implementar reformas sociales, como el de Salvador Allende en Chile, se encontraron enfrentados no solo a la oposición interna sino también a la intervención de los Estados Unidos, temeroso de la expansión del comunismo en su «patio trasero».

El resultado fue una serie de golpes de estado y dictaduras militares que dejaron una marca profunda en la región. Imagina las calles de Santiago de Chile el 11 de septiembre de 1973: tanques rodeando el palacio presidencial, aviones bombardeando el corazón de la democracia chilena. Escenas similares se repetirían en Argentina, Brasil, Uruguay y otros países, creando un largo invierno para la democracia en América Latina.

Sin embargo, a medida que avanzaba la Guerra Fría, las contradicciones internas de ambos bloques comenzaron a hacerse evidentes. En Occidente, los movimientos por los derechos civiles y las protestas contra la Guerra de Vietnam desafiaron la narrativa de una democracia perfecta. En el Este, el estancamiento económico y la represión política erosionaron la legitimidad de los regímenes comunistas.

12. El triunfo de la democracia liberal

A medida que nos acercamos al final del siglo XX, el panorama global comienza a cambiar dramáticamente. Los años 80 y 90 verían una serie de eventos que muchos interpretaron como el triunfo definitivo de la democracia liberal.

El proceso comenzó en el sur de Europa. En 1974, la Revolución de los Claveles en Portugal puso fin a décadas de dictadura. Poco después, la muerte de Franco en España abrió el camino para una transición pacífica a la democracia. Grecia siguió un camino similar, abandonando la dictadura militar y reestableciendo un gobierno democrático.

Pero el cambio más dramático vendría del corazón del bloque comunista. En 1985, Mikhail Gorbachev llegó al poder en la Unión Soviética e introdujo las políticas de perestroika (reestructuración) y glasnost (apertura). Aunque su intención era reformar y no desmantelar el sistema soviético, estas políticas desataron fuerzas que pronto escaparían a su control.

Imagina las escenas en Berlín en noviembre de 1989: miles de personas, armadas solo con martillos y cinceles, derribando el Muro que había dividido la ciudad durante décadas. El símbolo más potente de la Guerra Fría caía ante los ojos del mundo, marcando el comienzo del fin del orden de posguerra.

Los eventos se sucedieron rápidamente después de eso. En un lapso de apenas dos años, los regímenes comunistas de Europa del Este cayeron uno tras otro. En 1991, la propia Unión Soviética se disolvió, poniendo fin a la Guerra Fría y alterando fundamentalmente el equilibrio de poder global.

Estos eventos tuvieron un impacto profundo en otras partes del mundo. En Sudáfrica, el fin de la Guerra Fría contribuyó a crear las condiciones para el fin del apartheid y la transición a una democracia multirracial. En América Latina, las dictaduras militares dieron paso a gobiernos democráticos en un proceso conocido como la «tercera ola» de democratización.

El colapso del comunismo pareció validar la superioridad de la democracia liberal y la economía de mercado. Francis Fukuyama, en su famoso ensayo «El fin de la historia», argumentó que la democracia liberal podría representar «el punto final de la evolución ideológica de la humanidad» y «la forma final de gobierno humano».

Este optimismo se reflejó en la política exterior de las potencias occidentales. La promoción de la democracia se convirtió en un objetivo explícito de la política exterior estadounidense y europea. Organismos internacionales como el Banco Mundial y el FMI comenzaron a condicionar su ayuda a la implementación de reformas democráticas y de libre mercado.

Sin embargo, la realidad pronto demostraría ser más compleja. La transición a la democracia y el capitalismo en la ex Unión Soviética y Europa del Este resultó ser un proceso doloroso y turbulento. En Rusia, el colapso económico y el caos político de los años 90 llevarían eventualmente al surgimiento de un sistema autoritario bajo Vladimir Putin.

En otras partes del mundo, la democracia enfrentaba desafíos diferentes pero igualmente formidables. En África, muchos países experimentaron con elecciones multipartidistas, pero a menudo estas se vieron empañadas por la violencia, el fraude y la persistencia de estructuras de poder autoritarias.

En el Medio Oriente, las esperanzas de democratización chocaron con realidades geopolíticas complejas y tradiciones autoritarias arraigadas. La invasión de Irak liderada por Estados Unidos en 2003, justificada en parte como un esfuerzo por llevar la democracia a la región, demostró los peligros de intentar imponer sistemas políticos desde el exterior.

Mientras tanto, el rápido crecimiento económico de China bajo un sistema de partido único presentaba un desafío directo a la idea de que el desarrollo económico y la democracia van necesariamente de la mano.

A medida que el siglo XX llegaba a su fin, la democracia se encontraba en una posición paradójica. Por un lado, nunca antes en la historia humana tantas personas habían vivido bajo sistemas de gobierno democráticos. Los ideales de libertad, igualdad y gobierno representativo gozaban de una aceptación global sin precedentes.

Por otro lado, la democracia enfrentaba nuevos desafíos y críticas. La globalización económica planteaba preguntas sobre la capacidad de los gobiernos nacionales para controlar sus propios destinos. La creciente desigualdad y la erosión de la clase media en muchas democracias occidentales alimentaban el descontento y el populismo. Y la revolución digital estaba transformando la forma en que los ciudadanos se relacionaban con la política y entre sí, con consecuencias aún inciertas para el futuro de la democracia.

Así, al alba del siglo XXI, la democracia se encontraba en una encrucijada. Sus principios fundamentales seguían siendo un faro de esperanza para millones en todo el mundo. Pero para mantenerse relevante y vital, la democracia tendría que adaptarse a un mundo en rápida transformación, enfrentando desafíos que los antiguos atenienses, o incluso los fundadores de las democracias modernas, nunca podrían haber imaginado.

El viaje de la democracia, que comenzó en las antiguas colinas de Atenas, había recorrido un largo y tortuoso camino a través de los siglos. Había sobrevivido a guerras, revoluciones y crisis económicas. Había expandido su alcance de pequeñas ciudades-estado a vastos imperios globales. Y en el proceso, había transformado profundamente la forma en que los seres humanos piensan sobre el gobierno, la libertad y la dignidad humana.

Pero como siempre, el futuro de la democracia seguía siendo una pregunta abierta, un desafío para cada nueva generación de ciudadanos. ¿Cómo evolucionaría la democracia en la era digital? ¿Cómo respondería a los desafíos del cambio climático, la inteligencia artificial y la biotecnología? ¿Y cómo podría la humanidad seguir ampliando y profundizando el ideal democrático en un mundo cada vez más complejo e interconectado?