La llegada de la muerte

El amanecer del 12 de octubre de 1347 en el puerto de Mesina parecía un día como cualquier otro. Los pescadores preparaban sus redes, los comerciantes abrían sus puestos y el penetrante olor a pescado y sal marina se mezclaba con el bullicio habitual de uno de los puertos más activos del Mediterráneo. Nadie podía imaginar que aquella mañana marcaría el inicio de uno de los capítulos más oscuros en la historia de Europa.

Doce galeras genovesas se acercaban al puerto. Sus velas negras, hinchadas por el viento, no eran un presagio de muerte como posteriormente se contaría en las crónicas, sino el color habitual de las naves comerciales de Génova. Sin embargo, lo que transportaban aquellos barcos cambiaría para siempre la vida cotidiana de toda Europa.

Los primeros rumores

«Los marineros caen como moscas, y los que aún viven parecen más muertos que vivos«, escribiría días después el cronista Michele da Piazza. Los testimonios de la época nos hablan de marineros con «bultos del tamaño de un huevo» en el cuello y las axilas, rostros ennegrecidos y una fiebre que los consumía en apenas días. La muerte negra, como pronto la llamarían, había llegado a Europa.

La vida en una ciudad medieval del siglo XIV seguía ritmos ancestrales. Las campanas de la iglesia marcaban el tiempo, los pregoneros anunciaban las noticias importantes, y el día comenzaba y terminaba con el sol. La higiene, tal como la entendemos hoy, era prácticamente inexistente. Las calles estrechas acumulaban desperdicios, las ratas correteaban libremente entre las casas, y el agua limpia era un lujo que no todos podían permitirse.

«Las calles apestan a desperdicios, los cerdos deambulan libremente, y las ratas… ¡ah, las ratas están por todas partes! Pero así ha sido siempre, ¿por qué habría de cambiar?» – Extracto de una carta mercantil, 1347.

Una amenaza invisible

Los primeros casos pasaron casi desapercibidos. En una época donde la muerte era una compañera cotidiana, donde uno de cada tres niños no llegaba a la edad adulta, unas cuantas muertes más no alarmaron inicialmente a nadie. Pero pronto, muy pronto, la situación cambió dramáticamente.

Las autoridades municipales, siguiendo la tradición médica de la época, atribuyeron inicialmente la enfermedad a la «corrupción del aire» o miasma. La teoría de los cuatro humores, heredada de Galeno y pilar de la medicina medieval, sugería que la enfermedad se propagaba a través de los «vapores corrompidos» que emanaban de la tierra.

Las primeras medidas

Las primeras respuestas fueron tan ineficaces como bienintencionadas. Los médicos de la época, con sus características máscaras de pico llenas de hierbas aromáticas, recomendaban:

- Quemar hierbas aromáticas en las calles

- Evitar los «aires nocivos» del amanecer y el anochecer

- Mantener un «equilibrio humoral» mediante sangrías

- Beber vinagre con las comidas

- Portar amuletos de protección

«Algunos dicen que es un castigo divino, otros culpan a la alineación de los planetas, y los más sabios hablan de vapores venenosos que emergen de la tierra. Pero nadie, ni el más docto de los médicos, parece saber cómo detenerla«, escribiría un monje benedictino en sus crónicas.

La vida antes del cambio

Para comprender el impacto devastador de la Peste Negra en la vida cotidiana, es esencial entender cómo era la vida en una ciudad medieval antes de su llegada. Las ciudades eran espacios de intensa vida social, donde las distancias físicas y sociales eran prácticamente inexistentes.

Los mercados bullían de actividad, las tabernas servían como centros de socialización, y las iglesias no sólo eran lugares de culto sino verdaderos centros de la vida comunitaria. La privacidad, tal como la entendemos hoy, era un concepto prácticamente desconocido. Las familias vivían hacinadas en pequeñas viviendas, y la vida se desarrollaba principalmente en las calles y espacios públicos.

Un día cualquiera antes de la peste

El día comenzaba con el tañido de las campanas de la iglesia. Los artesanos abrían sus talleres, los comerciantes preparaban sus puestos en el mercado, y los aprendices y sirvientes comenzaban sus tareas diarias. Las calles se llenaban rápidamente de:

- Vendedores ambulantes pregonando sus mercancías

- Niños jugando entre los puestos del mercado

- Animales domésticos deambulando libremente

- Carros y carretas transportando mercancías

- Peregrinos y viajeros buscando posada

Los primeros síntomas del cambio

Las primeras señales del desastre que se avecinaba fueron sutiles. Un aumento en el número de ratas muertas en los almacenes del puerto, algunos marineros que enfermaban con síntomas extraños, rumores inquietantes llegados de tierras lejanas. Pero pronto, muy pronto, estos signos se multiplicaron.

«Primero fueron las ratas. Morían por centenares, sus cuerpos ennegrecidos aparecían en bodegas y callejones. Luego comenzaron a enfermar las personas. Primero los pobres, como siempre, pero pronto ni las gruesas murallas de los palacios pudieron detener a la muerte«, relataría años después un superviviente.

La vida cotidiana, esa rutina centenaria que había resistido guerras, hambrunas y desastres, estaba a punto de transformarse de manera radical. La Peste Negra no solo traería muerte y desolación, sino que cambiaría para siempre la forma en que las personas vivían, trabajaban y se relacionaban entre sí.

El papel de las autoridades

Las primeras reacciones de las autoridades municipales fueron contradictorias. Mientras algunos puertos comenzaban a imponer cuarentenas a los barcos sospechosos, otros mantenían el comercio como si nada ocurriera. La necesidad de mantener la actividad económica chocaba frontalmente con las medidas necesarias para contener la epidemia.

«Los regidores de la ciudad están más preocupados por el precio del grano que por la salud de sus ciudadanos«, escribiría un comerciante veneciano en sus registros. Esta tensión entre economía y salud pública marcaría toda la respuesta inicial a la epidemia.

La llegada de la Peste Negra marcó el inicio de una transformación radical en la vida cotidiana medieval. Las primeras semanas de la epidemia, con su mezcla de incredulidad, miedo y respuestas improvisadas, sentaron las bases para cambios que afectarían a la sociedad europea durante generaciones.

La ciudad se transforma

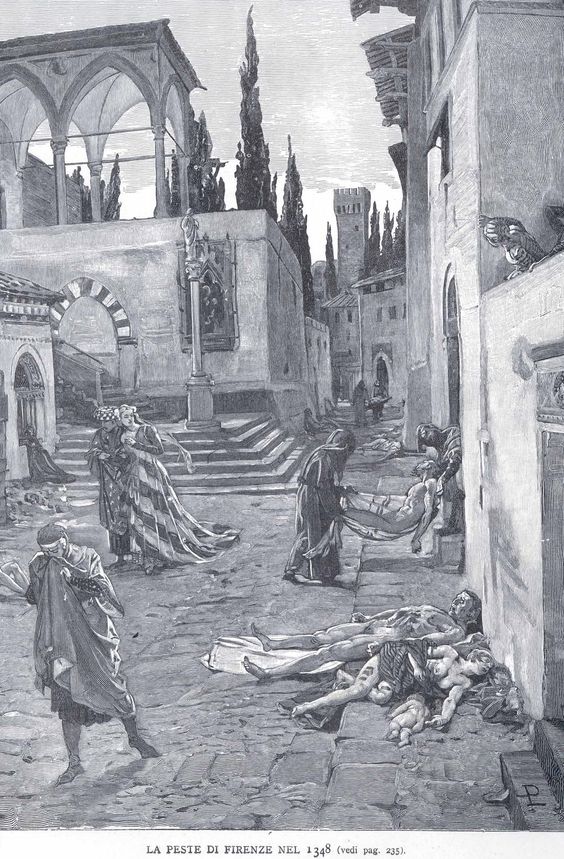

El nuevo rostro del espacio urbano

A medida que la epidemia se extendía por las estrechas calles medievales, el paisaje urbano comenzó a transformarse de manera dramática. Las bulliciosas plazas y mercados, antes repletos de vida y actividad, se convirtieron gradualmente en espacios de silencio y temor. La ciudad medieval, diseñada para la vida en comunidad, tuvo que adaptarse precipitadamente a una nueva realidad donde el contacto humano significaba peligro de muerte.

«Donde antes veíamos vendedores pregonando sus mercancías y niños jugando, ahora solo vemos puertas marcadas con cruces rojas y ventanas cerradas a cal y canto«, escribiría en su diario un notario florentino en 1348.

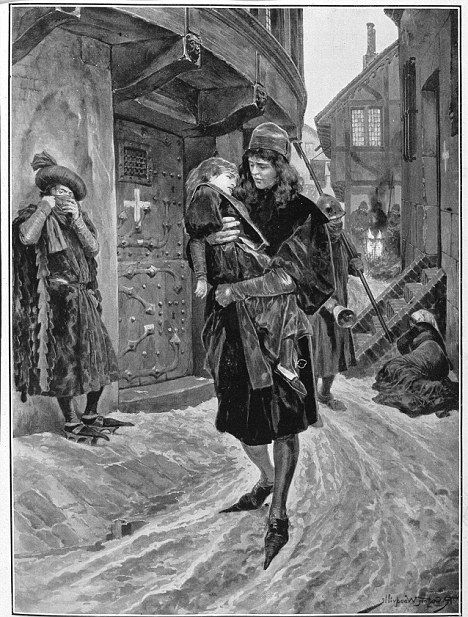

Las marcas de la muerte

Las casas infectadas comenzaron a ser marcadas con cruces rojas y la inscripción «Señor, ten piedad de nosotros». Estas señales, que inicialmente aparecieron de manera esporádica, pronto salpicaron fachadas por toda la ciudad, creando un macabro mapa del avance de la enfermedad. En algunas calles, más puertas lucían la marca que las que permanecían sin ella.

«En la calle del Horno, de veinte casas, dieciséis portan ya la cruz roja. Los vecinos que quedan dicen que pueden oír los lamentos de los enfermos a través de las gruesas paredes de piedra» – Registro parroquial, 1348.

Las autoridades comenzaron a establecer cordones sanitarios, dividiendo la ciudad en zonas según su nivel de infección. Los barrios más afectados eran literalmente sellados, con guardias armados impidiendo la entrada o salida de sus habitantes.

La transformación de los espacios públicos

Los lugares que definían la vida urbana medieval sufrieron cambios radicales en sus funciones:

- Las plazas de mercado: Tradicionalmente el corazón económico y social de la ciudad, muchas fueron convertidas en lugares de cuarentena o en fosas comunes improvisadas.

- Las iglesias: De ser centros de la vida comunitaria, pasaron a ser espacios temidos, pues la concentración de fieles las convertía en focos de contagio.

- Las tabernas: Muchas fueron cerradas por orden municipal, mientras otras operaban clandestinamente, convirtiéndose en puntos de reunión donde la gente buscaba olvidar el horror cotidiano.

- Los hospitales: Desbordados rápidamente, muchos tuvieron que expandirse a edificios adyacentes o establecer instalaciones temporales en las afueras de la ciudad.

Las nuevas reglas de la vida urbana

Ordenanzas y pregones

Las autoridades municipales, enfrentadas a una crisis sin precedentes, comenzaron a emitir una cascada de ordenanzas que transformaron radicalmente la vida cotidiana. Los pregoneros, que antes anunciaban festividades y precios de mercado, ahora recorrían las calles proclamando nuevas restricciones:

«Por orden del Honorable Consejo de la Ciudad se prohíbe:

- Las reuniones de más de tres personas

- Los velatorios y funerales multitudinarios

- La venta de ropa usada y telas

- El tránsito nocturno sin autorización

- La entrada de forasteros sin certificado de salud*»

El control del movimiento

Se establecieron nuevos sistemas de vigilancia y control que habrían sido impensables meses antes. Las puertas de la ciudad, tradicionalmente abiertas durante el día, comenzaron a ser estrictamente controladas. Se establecieron:

- Puestos de control en cada entrada de la ciudad

- Patrullas nocturnas para hacer cumplir el toque de queda

- Registros de visitantes y viajeros

- Certificados de salud para comerciantes

«Nadie puede entrar o salir de la ciudad sin mostrar el sello del médico municipal. Los guardias revisan a todos, sin importar su condición social. Vi a un noble ser rechazado esta mañana, sus protestas fueron tan inútiles como sus monedas de oro«, relataba un escribano municipal.

La ruptura de la vida normal

El silencio de los oficios

El bullicio característico de la ciudad medieval comenzó a apagarse. Los sonidos familiares que marcaban el ritmo de la vida urbana fueron desapareciendo uno a uno:

- El martilleo de los herreros

- Los gritos de los vendedores ambulantes

- El traqueteo de los carros de mercancías

- Las conversaciones en las plazas

- Los cánticos de los monjes

«El silencio es lo más perturbador. Una ciudad medieval nunca está en silencio, excepto durante la misa mayor. Ahora el silencio lo envuelve todo, roto solo por el ocasional tañido de las campanas que anuncian otra muerte«, escribiría un monje dominico.

Nuevas rutinas de supervivencia

La población tuvo que desarrollar nuevas costumbres y rutinas para adaptarse a la situación:

- Salidas programadas para conseguir provisiones

- Sistemas de señales entre vecinos para comunicarse sin contacto directo

- Rituales de limpieza al entrar y salir de las casas

- Nuevas formas de comercio a distancia

El comercio se reinventa

Los comerciantes que sobrevivieron tuvieron que adaptar sus prácticas. Algunos desarrollaron sistemas ingeniosos para evitar el contacto directo:

«El panadero ha instalado una tabla larga con una cuerda y una cesta. Los clientes dejan las monedas en la cesta, él las rocía con vinagre, y luego envía el pan por el mismo sistema. Ingeniosos nos vuelve el miedo«, relataría un cronista de la época.

Los guardianes de la ciudad

Un nuevo grupo de figuras emergió en el paisaje urbano: los encargados de hacer cumplir las nuevas normas y atender a los enfermos:

- Los guardias sanitarios: Vigilaban las casas marcadas y aseguraban el cumplimiento de las cuarentenas

- Los sepultureros: Ahora trabajando día y noche, se convirtieron en una vista común en las calles

- Los médicos de la peste: Con sus características máscaras de pico

- Los pregoneros de muerte: Encargados de anunciar las nuevas víctimas y las zonas infectadas

El costo social

La transformación física de la ciudad tuvo un profundo impacto psicológico en sus habitantes. La familiar geografía urbana se convirtió en un paisaje amenazante donde cada esquina, cada encuentro, podía significar la muerte.

«Ya no reconozco mi propia ciudad. Las calles son las mismas, las casas son las mismas, pero todo parece diferente. Es como si la muerte hubiera pintado todo con nuevos colores, más oscuros y terribles«, escribiría una monja clarisa en sus memorias.

La supervivencia diaria

El pan nuestro de cada día

La lucha por la supervivencia en una ciudad infectada comenzaba cada mañana con la más básica de las necesidades: conseguir alimentos. Lo que antes era una simple rutina de acudir al mercado se convirtió en una peligrosa expedición que requería planificación y cautela.

«Antes me quejaba cuando tenía que hacer cola en la panadería. Ahora daría cualquier cosa por ver esas colas de nuevo. Los pocos puestos que quedan abiertos son como fortalezas: el tendero tras una tabla larga, los compradores manteniendo distancia, todos con pañuelos empapados en vinagre cubriendo sus rostros«, escribió en su diario una mujer de Siena en 1348.

Las nuevas reglas del abastecimiento

El sistema tradicional de mercados diarios se desmoronó rápidamente. En su lugar, surgieron nuevas formas de obtener provisiones:

- Horarios designados por barrios para acudir a los mercados

- Sistemas de entrega organizados por las parroquias

- Intercambios entre vecinos utilizando poleas y cuerdas

- Almacenamiento de provisiones a largo plazo

«Mi vecina y yo hemos desarrollado un sistema. Ella baja una cesta desde su ventana, yo coloco en ella los vegetales de mi huerto, y ella me sube a cambio pan recién horneado. Ni siquiera necesitamos hablar, aunque a veces lo hacemos, gritando de ventana a ventana» – Carta de un artesano florentino, 1348.

El problema del agua

El acceso al agua limpia, siempre un desafío en las ciudades medievales, se volvió crítico durante la epidemia. Las fuentes públicas, puntos tradicionales de reunión social, se convirtieron en lugares temidos:

- Algunas autoridades ordenaron hervir el agua

- Se establecieron turnos para acceder a las fuentes

- Muchos recurrieron a la cerveza como alternativa más segura

- Los pozos privados se convirtieron en tesoros celosamente guardados

La medicina en tiempos de peste

Remedios populares y supersticiones

En una época donde la medicina científica aún no existía, la línea entre tratamiento médico y superstición era extremadamente difusa. Los remedios más populares incluían:

- Llevar hierbas aromáticas en pequeñas bolsas

- Beber vinagre con las comidas

- Quemar enebro y romero en las casas

- Portar amuletos bendecidos

- Consumir triaca, un costoso compuesto de docenas de ingredientes

«Mi abuela dice que el mejor remedio es llevar una rana viva atada al pecho. El médico recomienda sangrías y beber orina de cabra. El boticario vende tríaca a precio de oro. Yo digo que lo único efectivo es rezar y mantenerse alejado de todos«, anotaría un escribano municipal.

Los cuidadores heroicos

Surgió una nueva clase de héroes anónimos: aquellos que se atrevían a cuidar a los enfermos. Muchos eran mujeres y hombres de las clases más humildes que, por necesidad o compasión, asumían esta peligrosa tarea:

- Viudas que cuidaban a los enfermos por unas monedas

- Monjas que mantenían funcionando los hospitales

- Vecinos que alimentaban a familias en cuarentena

- Barberos-cirujanos que trataban los bubones

La adaptación de las rutinas

Nuevos hábitos de higiene

Aunque la teoría de los gérmenes estaba siglos en el futuro, la experiencia llevó a la adopción de medidas que hoy reconoceríamos como higiénicas:

- Lavado frecuente de manos con vinagre

- Limpieza regular de la ropa y las superficies

- Aislamiento de objetos potencialmente contaminados

- Ventilación de espacios cerrados

«Hemos aprendido a vivir como si todo estuviera contaminado. La moneda se sumerge en vinagre, el pan se deja reposar un día antes de comerlo, la ropa se sacude al viento antes de entrar a casa«, explicaba una carta de 1349.

La vida dentro de casa

El hogar, tradicionalmente un espacio de paso en la vida medieval, se convirtió en el centro de la existencia diaria. Las familias tuvieron que reorganizar completamente sus rutinas:

- Establecimiento de zonas «limpias» y «sucias» en la casa

- Nuevos rituales de entrada y salida

- Reorganización de espacios para el aislamiento

- Desarrollo de actividades para combatir el tedio

Los niños en cuarentena

«Los niños son los que más sufren. Acostumbrados a jugar en las calles todo el día, ahora están confinados en espacios estrechos. Les enseño a hacer muñecas de trapo y les cuento historias, pero veo en sus ojos el anhelo de libertad«, escribiría una madre en su diario.

Estrategias de supervivencia psicológica

El aislamiento prolongado y el constante temor a la enfermedad llevaron al desarrollo de diversas estrategias para mantener la cordura:

- Reuniones de oración a distancia desde ventanas y balcones

- Canto comunal al atardecer

- Intercambio de historias y noticias entre vecinos

- Mantenimiento de rutinas diarias estrictas

Los nuevos rituales cotidianos

La vida diaria se reorganizó alrededor de nuevos rituales y precauciones:

- Por la mañana: Inspección de síntomas en todos los miembros de la familia

- Antes de salir: Colocación de protecciones (hierbas, vinagre, amuletos)

- Al regresar: Limpieza meticulosa de ropa y cuerpo

- Durante el día: Horarios estrictos para tareas necesarias

- Al anochecher: Oraciones comunales y registro de vecinos

El costo emocional

La transformación de la vida cotidiana tuvo un profundo impacto psicológico:

«Lo más difícil no es el miedo a la enfermedad, sino la soledad. Ver a tus vecinos de toda la vida y no poder abrazarlos, oír el llanto de un niño y no poder consolarlo, saber que un amigo ha muerto y no poder despedirlo«, reflexionaría un sacerdote en sus memorias.

La adaptación a la vida durante la epidemia requirió una transformación completa de las costumbres más básicas. Cada aspecto de la vida cotidiana, desde conseguir comida hasta saludar a un vecino, tuvo que ser reconsiderado y modificado. Esta transformación no solo cambió cómo las personas vivían, sino también cómo se relacionaban entre sí.

La sociedad frente a la crisis

El día que cambió todo

En la plaza del mercado de Siena, donde antes el bullicio de comerciantes y compradores llenaba el aire desde el amanecer hasta el ocaso, el silencio pesaba como una losa. Solo algunos puestos permanecían abiertos, atendidos por comerciantes con rostros tensos y miradas recelosas. La sociedad medieval, construida sobre siglos de contacto cercano y relaciones personales, se estaba desmoronando ante el miedo invisible de la peste.

«Esta mañana vi algo que jamás olvidaré«, escribiría Matteo, un mercader de telas, en su diario de 1348. «La pequeña Lucia, la hija del panadero, corrió a abrazar a su tía que pasaba por la calle. La mujer, que antes habría cubierto de besos a su sobrina, retrocedió como si la niña fuera una serpiente venenosa. Vi el dolor en los ojos de la pequeña, la vergüenza en el rostro de la tía. Este es el mundo en que vivimos ahora: donde el amor se ha convertido en peligro«.

Entre la compasión y el miedo

En las estrechas calles medievales, la lucha entre el instinto de ayudar y el impulso de sobrevivir se manifestaba a cada momento. En la parroquia de Santa María, el padre Giovanni mantenía abierta su iglesia contra las órdenes del obispo. Cada mañana, desde el portal, bendecía a los enfermos que se arrastraban hasta allí, arriesgando su vida para ofrecer consuelo.

«Algunos me llaman loco«, escribiría en sus memorias. «Dicen que Dios entenderá si cierro las puertas. Pero ¿cómo puedo predicar sobre el buen samaritano si abandono a mis feligreses cuando más me necesitan? Cada noche me pregunto si este será el día en que la peste me alcance, y cada mañana doy gracias por otro día para servir«.

La transformación de la fe

Las grandes catedrales, antes rebosantes de fieles, se vaciaron. Pero la fe, lejos de desaparecer, se transformó. En los balcones y ventanas de Florencia, al caer la tarde, podían escucharse voces entonando himnos y oraciones. Los vecinos, separados físicamente pero unidos en el espíritu, encontraron nuevas formas de mantener viva su devoción.

Una tarde de domingo, cuando las campanas llamaron a una misa que pocos se atrevían a atender, sucedió algo extraordinario. El padre Marco, de la iglesia de San Lorenzo, subió al campanario. Desde allí, su voz potente comenzó a oficiar la misa para los feligreses que escuchaban desde sus ventanas y patios.

«Nunca había sentido la presencia de Dios con tanta fuerza«, escribiría una monja clarisa. «No en las grandes catedrales, no en las procesiones solemnes, sino allí, en nuestras humildes ventanas, unidos en la oración mientras la muerte rondaba nuestras calles«.

La economía del desastre

El taller de Paolo, el maestro zapatero, había sido durante veinte años un hervidero de actividad. Seis aprendices trabajaban bajo su dirección, y el sonido del martillo sobre el cuero era constante desde el amanecer. Ahora, solo quedaban él y Giovanni, su aprendiz más joven. Cuatro de sus aprendices habían muerto, otro había huido de la ciudad.

«Ayer terminé un par de zapatos que en otros tiempos habría sido trabajo de un día«, anotaría Paolo en su libro de cuentas. «Mis manos ya no son tan firmes, y Giovanni aún tiene mucho que aprender. Pero los clientes no se quejan. ¿Quién puede quejarse cuando encontrar un artesano vivo es ya un milagro?«

Los precios y salarios fluctuaban de maneras impredecibles. Un pan podía costar una fortuna por la mañana y venderse por monedas al atardecer, cuando el panadero temía que nadie quedara vivo para comprarlo al día siguiente. Los pocos trabajadores que sobrevivían podían exigir salarios inauditos, desafiando siglos de regulaciones gremiales.

El nacimiento de un nuevo orden

En las ruinas del antiguo orden social, nuevas estructuras comenzaban a emerger. Maria, la viuda del mercader, que antes apenas se atrevía a hablar en público, ahora dirigía el negocio de telas con una autoridad que habría escandalizado a la sociedad pre-peste. No era la única: mujeres que antes estaban confinadas a roles domésticos emergían como comerciantes, administradoras y cabezas de familia.

«Mi madre siempre me dijo que una mujer debía ser discreta y obediente«, escribiría Maria en una carta a su hermana. «Pero los muertos no pueden dirigir negocios, y alguien debe alimentar a los vivos. La peste nos ha enseñado que la necesidad no entiende de costumbres ni tradiciones«.

En las calles de Venecia, un antiguo porteador del muelle ahora vivía en la mansión de su antiguo patrón, muerto con toda su familia. Vestía sedas y terciopelos, y algunos murmuraban que era un escándalo. Pero ¿quién quedaba vivo para hacer cumplir las viejas normas sobre quién podía vestir qué?

La justicia en tiempos de peste

Las viejas estructuras de autoridad se tambaleaban. En muchas ciudades, los magistrados habían muerto o huido, y las comunidades tuvieron que desarrollar nuevas formas de mantener el orden. En el barrio de los curtidores de Florencia, un consejo informal de vecinos se reunía cada semana para resolver disputas y organizar la ayuda mutua.

«Ya no esperamos a que los magistrados decidan quién tiene razón«, explicaría un antiguo curtidor. «¿Para qué perder tiempo en procedimientos cuando la muerte no espera? Ahora nos sentamos, hablamos, y decidimos lo que es justo. Es más rápido, y quizás más sabio«.

El peso del cambio

A medida que la epidemia avanzaba, la sociedad medieval experimentaba una transformación profunda. Las jerarquías tradicionales, las costumbres centenarias, las estructuras de poder… todo se estaba reconfigurando en medio del caos y la muerte.

«El mundo que conocíamos se está desvaneciendo«, escribiría un cronista anónimo. «Pero de sus cenizas, como el fénix, surge algo nuevo. No mejor ni peor, simplemente diferente. Los que sobrevivamos seremos los constructores de este nuevo mundo, nos guste o no«.

En las calles vacías, en los talleres silenciosos, en las iglesias medio vacías, la sociedad medieval se estaba reinventando. La peste no solo estaba matando personas; estaba dando a luz a un nuevo orden social, uno que nadie había planificado pero que todos ayudaban a crear en su lucha diaria por la supervivencia.

«Quizás«, reflexionaría años después un escribano superviviente, «la verdadera prueba no fue sobrevivir a la enfermedad, sino aprender a vivir en el mundo que la peste nos dejó«.

Vivir con la muerte

La muerte como vecina

El amanecer en la ciudad ya no traía el familiar repique de campanas llamando a la primera misa. Los campanarios permanecían silenciosos la mayor parte del tiempo, reservando su voz únicamente para anunciar las defunciones. Y aun así, muchas muertes quedaban sin su correspondiente tañido. Eran demasiadas, y el sonido constante de las campanas habría vuelto loca a la población superviviente.

«Antes contábamos las campanadas para saber quién había muerto. Ahora el silencio nos dice más que cualquier campana«, escribiría María de Nola, una viuda florentina, en su diario de 1349. «Mi hijo menor ya no pregunta por qué no suenan las campanas. Ha aprendido, como todos, que hay demasiada muerte para cantarla«.

La peste había transformado no solo la forma de morir, sino también la manera de vivir. La muerte, que antes era una visitante ocasional que se anunciaba con ceremonias y rituales, se había convertido en una presencia constante, una vecina más en las calles semivacías de las ciudades medievales.

Nuevas formas de amar

Los ritmos tradicionales del amor y el matrimonio se vieron profundamente alterados. Donde antes las familias negociaban durante meses los enlaces matrimoniales, ahora las uniones se realizaban con una rapidez que habría escandalizado a la generación anterior.

«Mi hermana enviudó un martes. El domingo siguiente ya estaba casada de nuevo«, relataría un mercader de Siena. «Algunos murmuran que es una falta de respeto al difunto, pero ¿qué otra cosa podía hacer? Tiene tres hijos que alimentar, y su nuevo marido perdió a toda su familia en la epidemia. Se necesitan mutuamente, y estos no son tiempos para largos lutos«.

Las viudas y viudos jóvenes, tradicionalmente obligados a guardar largos períodos de luto, se encontraron repentinamente liberados de estas restricciones sociales. La necesidad de sobrevivir y reconstruir familias pesaba más que las costumbres tradicionales.

Los niños de la peste

En las calles de las ciudades medievales, una nueva generación estaba creciendo con una relación diferente con la muerte. Niños que habían perdido a sus padres, hermanos y amigos se adaptaban a nuevas familias y nuevas realidades.

«La pequeña Ana llegó a nuestra casa después de que la peste se llevara a sus padres«, escribiría Constanza, una tejedora de Avignon. «Al principio lloraba cada noche llamando a su madre. Ahora, seis meses después, me llama ‘mamá’ a mí, y a los hijos de mi vecina les llama hermanos. Los niños tienen una capacidad asombrosa para tejer nuevos lazos de amor entre las ruinas de sus vidas anteriores«.

Las casas se llenaron de estas nuevas familias improvisadas, unidos no por la sangre sino por la supervivencia y el afecto mutuo. Los huérfanos eran adoptados informalmente por vecinos o parientes lejanos, creando nuevos tipos de hogares que desafiaban las estructuras familiares tradicionales.

La vida continúa

A pesar del horror cotidiano, la vida encontraba formas de continuar. Las bodas, aunque apresuradas y simples, seguían celebrándose. Los nacimientos, aunque menos festejados que antes, traían nueva esperanza. Incluso las festividades tradicionales comenzaron a regresar, aunque transformadas por la nueva realidad.

«Ayer celebramos la fiesta de San Juan«, escribiría un panadero de Lyon en 1350. «No hubo las grandes hogueras de antaño, ni las danzas multitudinarias en la plaza. En su lugar, cada familia encendió una pequeña fogata frente a su casa, y bailamos en pequeños grupos, manteniendo las distancias que ahora nos parecen naturales. La música sonaba más suave, pero quizás por ello más dulce«.

Los mercados, aunque más pequeños y espaciados, volvieron a funcionar. Los talleres artesanales retomaron su actividad, a menudo con nuevos maestros improvisados que habían sido aprendices meses antes. La vida económica se adaptó a un mundo con menos personas pero con nuevas oportunidades.

La muerte como maestra

La experiencia de la peste dejó lecciones profundas en la sociedad medieval. La más importante quizás fue una nueva apreciación por la vida misma.

«Antes vivíamos pensando siempre en el mañana, en la vida después de la muerte«, reflexionaría un monje dominico. «La peste nos ha enseñado a valorar el hoy. Cuando cada día podría ser el último, aprendes a vivir cada momento con mayor intensidad«.

Esta nueva consciencia de la fragilidad de la vida se reflejó en cambios culturales profundos. El arte comenzó a reflejar temas más terrenales junto a los religiosos. La literatura empezó a celebrar la vida presente tanto como la futura. Incluso la religiosidad cambió, volviéndose en muchos aspectos más personal y menos institucional.

Un mundo transformado

Cuando la gran epidemia finalmente comenzó a remitir, dejó tras de sí un mundo transformado. Las ciudades estaban más vacías, pero quienes quedaban habían aprendido nuevas formas de vivir y relacionarse. Las estructuras sociales se habían vuelto más fluidas, las tradiciones más flexibles, y la sociedad en general más adaptable.

«Somos los supervivientes«, escribiría una monja clarisa en 1351, «no solo de la enfermedad, sino de la transformación del mundo que conocíamos. Hemos aprendido que la vida es preciosa y breve, que los lazos humanos son más importantes que las costumbres, y que la esperanza puede florecer incluso en los tiempos más oscuros«.

La sociedad que emergió de la peste negra era fundamentalmente diferente de la que existía antes. No solo por el número de víctimas, sino por las profundas transformaciones en la manera de entender la vida, la muerte y las relaciones humanas. Estas transformaciones marcarían el inicio de nuevas formas de organización social que influirían en los siglos venideros.

«La peste nos enseñó que no hay murallas suficientemente altas para protegernos de nuestra propia mortalidad«, concluiría un cronista años después. «Pero también nos mostró que el espíritu humano puede encontrar luz incluso en la más profunda oscuridad. Quizás esa sea su lección más valiosa«.

Las pandemias como motor de cambio histórico

En el transcurrir de los siglos, las pandemias han actuado como invisibles arquitectos de la historia humana. Como agujas en un inmenso telar, han tejido y destejido el tapiz de nuestras sociedades, alterando el curso de imperios, transformando economías y redefiniendo la manera en que los seres humanos nos relacionamos entre nosotros y con nuestro entorno.

La peste de Justiniano, que asoló el Imperio Bizantino en el siglo VI, no solo diezmó la población de Constantinopla sino que truncó el sueño de reunificar el antiguo Imperio Romano, alterando para siempre el equilibrio de poder en el Mediterráneo. Entre las calles vacías de la que fuera la ciudad más grandiosa del mundo, morían también las ambiciones de un imperio.

«La ciudad es un cementerio de esperanzas«, escribiría un cronista bizantino. «Donde antes resonaban las discusiones de filósofos y mercaderes, ahora solo se oye el graznido de los cuervos«.

La Peste Negra, que hemos explorado en detalle, no fue simplemente una crisis sanitaria: fue una tormenta perfecta que sacudió los cimientos de la sociedad medieval. El mundo que emergió de aquella catástrofe era fundamentalmente diferente. Las jerarquías sociales se habían transformado, la economía había encontrado nuevos cauces, y hasta la manera de entender la vida y la muerte había cambiado.

Las pandemias de viruela que siguieron a la conquista de América no solo diezmaron a las poblaciones indígenas; redibujaron el mapa étnico y cultural de continentes enteros. En las tierras despobladas por la enfermedad se escribiría una nueva historia, marcada por el encuentro traumático entre dos mundos que nunca volverían a ser los mismos.

«La enfermedad fue más conquistadora que nuestras espadas«, admitiría un cronista español, en una rara muestra de honestidad histórica.

El cólera del siglo XIX no solo mató a millones; transformó nuestras ciudades. Los grandes bulevares de París, las redes de alcantarillado de Londres, la moderna planificación urbana… todos son hijos de la lucha contra una enfermedad que nos enseñó que la salud pública era una responsabilidad colectiva.

La mal llamada «gripe española» de 1918 nos mostró que en un mundo cada vez más interconectado, ninguna comunidad era una isla. La enfermedad viajó con los soldados que retornaban de la Primera Guerra Mundial, sembrando muerte en lugares que ni siquiera habían participado en el conflicto. Fue una dura lección sobre la globalización, antes incluso de que conociéramos ese término.

Las pandemias han sido, también, grandes maestras. Nos han enseñado sobre nuestra vulnerabilidad colectiva y nuestra interdependencia. Cada gran epidemia ha dejado tras de sí avances en medicina, en organización social, en comprensión científica. De la muerte ha brotado, paradójicamente, un mejor entendimiento de la vida.

Pero quizás la lección más profunda que nos han dejado las pandemias es la comprensión de nuestra común humanidad. Frente a la enfermedad, las diferencias sociales, étnicas o nacionales se revelan como lo que son: construcciones humanas, tan frágiles como nuestros propios cuerpos.

«La enfermedad no distingue entre reyes y mendigos«, escribiría un médico medieval. Esta verdad, tan antigua como la medicina misma, resuena con especial fuerza en tiempos de pandemia.

Las grandes epidemias han sido también momentos de profunda reflexión colectiva. En la soledad forzada del aislamiento, las sociedades han tenido que repensar sus valores, sus prioridades, sus formas de organización. Cada pandemia ha actuado como un espejo en el que las sociedades se han visto obligadas a mirarse, a menudo descubriendo aspectos de sí mismas que preferían ignorar.

Y sin embargo, la historia nos muestra también la increíble resiliencia del espíritu humano. De cada pandemia hemos emergido transformados, a menudo fortalecidos. Las sociedades se han adaptado, han innovado, han encontrado nuevas formas de continuar. La vida, de alguna manera, siempre encuentra su camino.

En nuestro presente, cuando nuevamente nos enfrentamos a desafíos sanitarios globales, las lecciones de la historia resuenan con renovada relevancia. Las pandemias del pasado nos recuerdan que estos momentos de crisis, por terribles que sean, son también oportunidades de transformación y renovación.

«De la oscuridad más profunda«, escribió un superviviente de la Peste Negra, «puede nacer una nueva aurora«. Esta esperanza, esta capacidad de renacer y reinventarse, es quizás el legado más valioso que nos han dejado los sobrevivientes de las grandes pandemias de la historia.

Las pandemias han sido y seguirán siendo parte de nuestra historia. No solo como crisis sanitarias, sino como momentos de profunda transformación social, cultural y espiritual. En estos momentos de cambio forzado, la humanidad ha encontrado repetidamente la fuerza para reinventarse, para imaginar y construir nuevas formas de vida en común.

Hoy, mientras escribimos nuevos capítulos en esta larga historia de encuentros entre la humanidad y las enfermedades que la asolan, las voces del pasado nos recuerdan que, incluso en los momentos más oscuros, la esperanza y la capacidad de renovación son parte fundamental de nuestra herencia como especie.