Europa en ebullición: El amanecer de una nueva era (1789-1815)

Imagina por un momento que pudieras viajar en el tiempo a la Europa de finales del siglo XVIII. Te encontrarías en un continente a punto de experimentar una transformación tan profunda que cambiaría el curso de la historia. Es 1789, y el aire está cargado de tensión, ideas revolucionarias y el aroma del cambio.

En las calles de París, la gente habla en susurros sobre libertad e igualdad. En los salones de Viena, los aristócratas bailan valses, ajenos a la tormenta que se avecina. Y en las tabernas de Londres, obreros y artesanos discuten sobre los derechos del hombre mientras beben cerveza. Europa está a punto de embarcarse en un viaje tumultuoso que durará más de dos décadas y cambiará para siempre el rostro del continente.

Pero, ¿qué significa realmente una “revolución”? La palabra misma tiene una historia fascinante. Originalmente usada en astronomía para describir el movimiento de los cuerpos celestes, “revolución” significaba literalmente “dar una vuelta”. Y vaya si Europa estaba a punto de dar una vuelta completa sobre sí misma.

El Antiguo Régimen: Un mundo a punto de desaparecer

Antes de sumergirnos en el torbellino revolucionario, echemos un vistazo al mundo que estaba a punto de ser sacudido hasta sus cimientos. La Europa del Antiguo Régimen era como un elaborado teatro, donde cada uno tenía un papel asignado desde el nacimiento.

En la cima de esta pirámide social se encontraba el rey, cuyo poder se consideraba otorgado por Dios mismo. “El Estado soy yo”, había proclamado Luis XIV de Francia, y esta frase capturaba perfectamente la esencia del absolutismo monárquico. Imagina un mundo donde una sola persona tiene el poder de decidir sobre la vida y la muerte de millones, sin más justificación que su “derecho divino”.

Justo debajo del rey estaban la nobleza y el clero, que disfrutaban de privilegios especiales y estaban exentos de pagar impuestos. Eran como los protagonistas de una obra de teatro que siempre tenían los mejores papeles y nunca pagaban por sus entradas.

Y luego estaba el resto: campesinos, artesanos, comerciantes y profesionales, conocidos colectivamente como el “tercer estado”. Ellos eran los que mantenían funcionando la maquinaria del reino, pero apenas tenían voz en su gobierno. Era como si fueran los tramoyistas y el personal de limpieza del teatro, esenciales para el espectáculo pero invisibles para el público.

Este sistema, que había perdurado durante siglos, empezaba a mostrar grietas. La Ilustración, un movimiento intelectual que promovía la razón y cuestionaba las tradiciones, estaba sembrando las semillas del cambio. Pensadores como Voltaire, Rousseau y Montesquieu estaban escribiendo obras que desafiaban el orden establecido y que se leían ávidamente en toda Europa.

La chispa que encendió el polvorín: La Revolución Francesa

Y entonces, en el verano de 1789, estalló la Revolución Francesa. Fue como si alguien hubiera encendido una mecha conectada a un enorme barril de pólvora. La explosión sacudió no solo a Francia, sino a toda Europa.

¿Qué llevó a los franceses a rebelarse contra siglos de tradición monárquica? La respuesta es una mezcla explosiva de crisis económica, desigualdad social y nuevas ideas políticas. Francia estaba al borde de la bancarrota, en parte debido a su costoso apoyo a la Revolución Americana (una ironía que no pasó desapercibida: al ayudar a una revolución en el extranjero, Francia había sentado las bases para su propia revolución).

El 14 de julio de 1789, una multitud enfurecida tomó la Bastilla, una prisión que simbolizaba el poder real. Este evento, que hoy se celebra como el Día Nacional de Francia, marcó el inicio simbólico de la Revolución. Imagina la escena: miles de parisinos armados con picas y mosquetes, asaltando una fortaleza que representaba siglos de opresión. El ruido de los cañones, los gritos de “¡Libertad, Igualdad, Fraternidad!” y el sonido de las cadenas rompiéndose resonaron no solo en París, sino en toda Europa.

La Revolución avanzó a un ritmo vertiginoso. En cuestión de semanas, la Asamblea Nacional abolió el feudalismo y proclamó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, un documento que aún hoy es considerado un pilar de los derechos humanos. Era como si, de repente, el guión de la obra de teatro que era la sociedad francesa hubiera sido reescrito completamente, y ahora todos los actores tuvieran que aprender nuevos papeles.

Pero la Revolución no se detuvo allí. Pronto, el rey Luis XVI y su esposa María Antonieta fueron arrestados, juzgados y ejecutados en la guillotina. La monarquía que había gobernado Francia durante siglos fue abolida y se proclamó la República. Europa contuvo el aliento: si esto podía suceder en Francia, ¿qué impediría que sucediera en otros países?

La Revolución pasó por fases de radicalización y moderación. El periodo conocido como el “Reino del Terror” vio a miles de personas enviadas a la guillotina, acusadas de ser “enemigos de la Revolución”. Entre las víctimas se encontraba Antoine Lavoisier, considerado el padre de la química moderna. Cuando pidió un día más de vida para terminar un experimento, el juez respondió: “La República no necesita científicos ni químicos; el curso de la justicia no puede ser suspendido”. Esta anécdota captura la crueldad y la ironía de un periodo en el que la búsqueda de la libertad a menudo conducía a nuevas formas de opresión.

El águila imperial: Napoleón Bonaparte

Y entonces, en medio del caos revolucionario, surgió una figura que cambiaría el curso de la historia europea: Napoleón Bonaparte. Nacido en Córcega apenas un año después de que la isla fuera cedida a Francia, Napoleón ascendió rápidamente en las filas del ejército revolucionario. Era como si el destino hubiera estado preparando el escenario para su entrada triunfal.

En 1799, Napoleón dio un golpe de estado y se convirtió en el líder de Francia. Cinco años después, se coronó a sí mismo emperador en una ceremonia fastuosa en Notre Dame. Imagina la escena: Napoleón, vestido con un manto de terciopelo púrpura bordado con abejas doradas (símbolo de laboriosidad e inmortalidad), tomando la corona de las manos del Papa y colocándola sobre su propia cabeza. Era un gesto que simbolizaba perfectamente su ambición y su visión de sí mismo como el heredero tanto de la Revolución como del Imperio Romano.

Napoleón no solo transformó Francia, sino que llevó los ideales revolucionarios (aunque en una forma modificada) a toda Europa a punta de bayoneta. Sus conquistas redibujaron el mapa del continente y exportaron reformas legales y administrativas que modernizaron muchos países. El Código Civil Napoleónico, por ejemplo, estableció la igualdad ante la ley y aún hoy influye en los sistemas legales de numerosos países.

Pero la ambición de Napoleón no conocía límites. En 1812, lanzó una invasión de Rusia que resultaría desastrosa. De los más de 400,000 hombres que cruzaron el río Niemen, apenas 10,000 regresaron. La campaña rusa fue el principio del fin para Napoleón. En 1814, fue derrotado y exiliado a la pequeña isla de Elba.

Sin embargo, Napoleón tenía un último acto de desafío. En 1815, escapó de Elba y regresó a Francia, donde fue recibido como un héroe. Durante los llamados “Cien Días”, intentó restaurar su imperio. Pero su sueño terminó definitivamente en los campos de Waterloo, donde fue derrotado por una coalición de potencias europeas lideradas por el duque de Wellington.

El legado de una era turbulenta

Cuando el polvo se asentó después de Waterloo, Europa era un lugar muy diferente al que había sido en 1789. Las ideas de libertad, igualdad y nacionalismo se habían extendido por todo el continente. Aunque los monarcas intentaron restaurar el viejo orden en el Congreso de Viena, el genio de la revolución ya no podía ser devuelto a la botella.

Los eventos de 1789-1815 habían sembrado las semillas de los movimientos liberales y nacionalistas que sacudirían Europa en las décadas siguientes. La era de las revoluciones apenas comenzaba, y el mundo nunca volvería a ser el mismo.

Europa en transformación: Del Congreso de Viena a la Primavera de los Pueblos (1815-1848)

El baile de los reyes: El Congreso de Viena

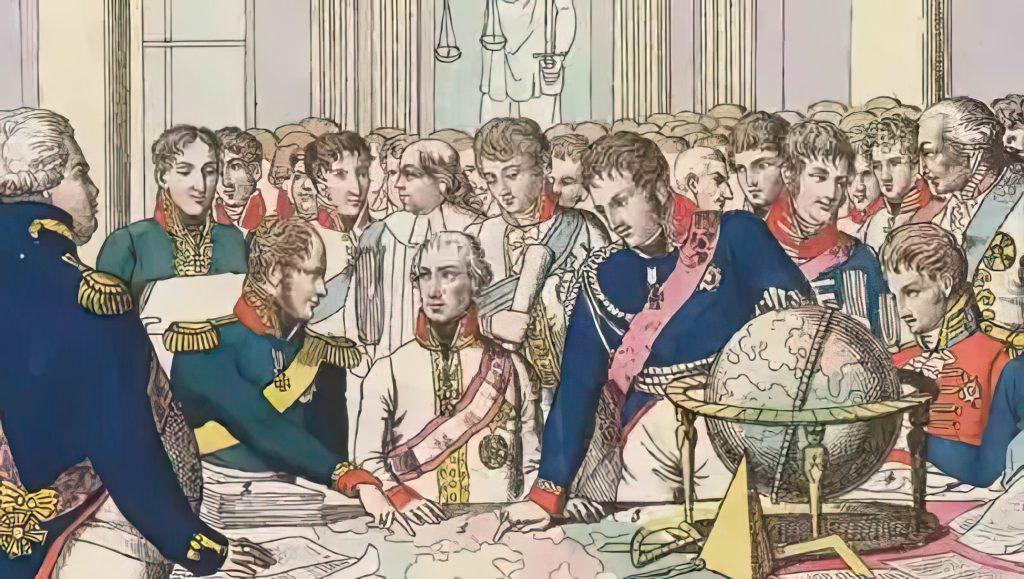

Imagina una escena digna de una película de época: salones lujosos llenos de diplomáticos con pelucas empolvadas, aristócratas con trajes de seda y damas con vestidos de gala. Así era el ambiente en Viena en 1815, donde los líderes de Europa se reunieron para decidir el futuro del continente tras la derrota de Napoleón. Este encuentro, conocido como el Congreso de Viena, fue tan elaborado y lleno de intrigas que el diplomático Charles-Joseph de Ligne bromeó diciendo: “El Congreso no avanza, solo baila”.

Pero bajo la superficie de los bailes y banquetes, se estaba llevando a cabo un complicado juego de ajedrez político. Los monarcas y diplomáticos tenían una tarea titánica: rediseñar el mapa de Europa y restaurar el orden que Napoleón había alterado. Era como si estuvieran tratando de volver a meter el genio revolucionario en la botella, ignorando que el corcho ya se había perdido hace mucho tiempo.

El resultado fue un nuevo mapa de Europa que buscaba mantener un “equilibrio de poder” entre las grandes potencias. Se creó la Confederación Germánica en lugar del antiguo Sacro Imperio Romano, se unieron los Países Bajos y Bélgica, y se expandieron Prusia y Austria. Rusia, por su parte, se quedó con gran parte de Polonia.

Pero el Congreso de Viena no solo redibujó fronteras. También intentó restaurar las monarquías “legítimas” y contener el espíritu revolucionario que había sacudido a Europa. Era como si los líderes europeos estuvieran tratando de poner un parche en una presa que ya tenía demasiadas grietas.

Las primeras grietas: Las revoluciones de 1820

A pesar de los esfuerzos de los monarcas por mantener el status quo, las ideas liberales y nacionalistas seguían extendiéndose como un reguero de pólvora. En la década de 1820, una serie de revoluciones sacudieron Europa, demostrando que el espíritu de cambio no podía ser contenido tan fácilmente.

En España, el coronel Rafael de Riego lideró un levantamiento que obligó al rey Fernando VII a restaurar la Constitución liberal de 1812. Este periodo, conocido como el Trienio Liberal, fue como un breve rayo de sol liberal en una España que había vuelto al absolutismo. Sin embargo, la intervención de la Santa Alianza (una coalición de potencias conservadoras) puso fin a este experimento liberal.

Mientras tanto, en Grecia, se encendía la llama de la independencia. Los griegos se rebelaron contra el dominio otomano en una lucha que capturó la imaginación de toda Europa. El famoso poeta inglés Lord Byron no solo escribió sobre esta lucha, sino que también participó activamente en ella, convirtiéndose en un héroe nacional para los griegos. Byron murió en Grecia en 1824, pero su muerte solo avivó el apoyo internacional a la causa griega. Era como si la antigua cuna de la democracia estuviera renaciendo de sus cenizas.

La Revolución de Julio: Francia vuelve a sacudir Europa

En 1830, Francia, como un volcán que nunca termina de dormir, entró nuevamente en erupción. El rey Carlos X, que parecía no haber aprendido nada de la historia reciente, intentó restringir las libertades y fortalecer el poder real. La respuesta fue inmediata: los parisinos se levantaron en las “Tres Gloriosas” jornadas de julio.

Imagina las calles de París llenas de barricadas, el sonido de La Marsellesa resonando entre los edificios, y la bandera tricolor ondeando en el aire cargado de pólvora. Era como si el espíritu de 1789 hubiera vuelto a la vida.

Carlos X abdicó y fue reemplazado por Luis Felipe de Orleans, instaurando una monarquía constitucional más liberal. Luis Felipe se presentaba como el “rey ciudadano”, a menudo paseando por las calles de París con un paraguas bajo el brazo, como cualquier burgués. Era un intento de mostrar que los tiempos habían cambiado, que la monarquía podía adaptarse a las nuevas ideas liberales.

La Revolución de Julio tuvo un efecto dominó en Europa. En Bélgica, inspiró un movimiento de independencia de los Países Bajos. En Polonia, provocó un levantamiento contra el dominio ruso. Y en varios estados italianos y alemanes, avivó las llamas del liberalismo y el nacionalismo.

El despertar de las naciones: Nacionalismo y liberalismo

A medida que avanzaba el siglo XIX, dos grandes ideas comenzaron a moldear el paisaje político de Europa: el nacionalismo y el liberalismo.

El nacionalismo, la idea de que cada nación debería tener su propio estado, ganaba fuerza día a día. En Italia, el movimiento del Risorgimento soñaba con una Italia unificada. Giuseppe Mazzini, uno de sus líderes, declaró: “Sin país y sin nación, eres el bastardo de la humanidad”. En Alemania, intelectuales y políticos abogaban por la unión de los estados alemanes. Y en el vasto y multiétnico Imperio Austríaco, diversas nacionalidades como húngaros, checos y croatas demandaban mayor autonomía.

El himno nacional alemán, “Das Lied der Deutschen”, escrito en 1841, es un perfecto ejemplo de este espíritu nacionalista. Curiosamente, su melodía es la misma que el himno del Imperio Austríaco, compuesto por Joseph Haydn en 1797. Era como si la música estuviera uniendo lo que la política mantenía separado.

Mientras tanto, el liberalismo, que abogaba por libertades individuales, gobiernos constitucionales y economías de libre mercado, se desarrollaba en varias corrientes. Pensadores como John Stuart Mill en Inglaterra y Alexis de Tocqueville en Francia desarrollaban ideas que desafiaban el orden establecido.

La Revolución Industrial: Un cambio más allá de la política

Pero mientras los políticos debatían y los revolucionarios conspiraban, otra revolución, quizás aún más profunda, estaba transformando la faz de Europa: la Revolución Industrial.

Imagina ciudades creciendo a un ritmo vertiginoso, el horizonte urbano punteado por chimeneas de fábricas que escupían humo día y noche. El rugido de las máquinas de vapor y el traqueteo de los telares mecánicos reemplazaban el ritmo más lento de la producción artesanal.

La primera línea de ferrocarril para pasajeros del mundo se inauguró en 1830 entre Liverpool y Manchester en Inglaterra. Era el símbolo de una nueva era de velocidad y conexión. Irónicamente, en su viaje inaugural, el político William Huskisson fue atropellado por la locomotora “Rocket”, convirtiéndose en la primera víctima mortal de un accidente ferroviario. Era un recordatorio sombrío de que el progreso a veces cobra un alto precio.

La industrialización trajo consigo profundos cambios sociales. Surgieron nuevas clases sociales: la burguesía industrial, dueña de las fábricas y las minas, y el proletariado urbano, los trabajadores que vendían su fuerza de trabajo. Las condiciones en las fábricas eran a menudo inhumanas, con jornadas laborales de 14 o 16 horas, trabajo infantil y peligros constantes.

Estos cambios sentaron las bases para el surgimiento de nuevas ideologías como el socialismo y el comunismo, que desafiarían el orden establecido en las décadas siguientes.

La Primavera de los Pueblos: 1848, el año en que Europa se sacudió

Y entonces llegó 1848, un año que sacudiría a Europa como ningún otro desde 1789. Una ola de revoluciones, conocida como la “Primavera de los Pueblos”, barrió el continente.

Todo comenzó en París, donde una vez más los parisinos salieron a las calles. Luis Felipe, el “rey ciudadano”, abdicó y se proclamó la Segunda República Francesa. El sufragio universal masculino se implementó y se establecieron talleres nacionales para los desempleados. Era como si Francia estuviera tratando de cumplir las promesas incumplidas de revoluciones anteriores.

La revolución se extendió como un incendio forestal. En Viena, corazón del conservador Imperio Austríaco, los estudiantes formaron una “Legión Académica” para defender la ciudad. Entre sus miembros estaba Johann Strauss II, quien más tarde se haría famoso como “El Rey del Vals”. Era como si la revolución tuviera su propia banda sonora.

En los estados alemanes, se convocó un parlamento en Frankfurt para discutir la unificación alemana. En Hungría, Lajos Kossuth lideró un movimiento de independencia. En Italia, Giuseppe Garibaldi luchaba por la unificación. Era como si toda Europa se hubiera levantado al unísono, exigiendo libertad, democracia y autodeterminación nacional.

Sin embargo, al final del año, la mayoría de estas revoluciones habían sido suprimidas. Los viejos poderes demostraron ser más resilientes de lo que muchos esperaban. Pero aunque las barricadas fueron desmanteladas y los revolucionarios exiliados o encarcelados, algo fundamental había cambiado.

El feudalismo recibió su golpe de gracia, abolido en gran parte de Europa. Varios países adoptaron constituciones más liberales. El sufragio, aunque no universal, se extendió. Y quizás lo más importante, la cuestión social – los problemas de la clase trabajadora – se había puesto firmemente en la agenda política.

Las revoluciones de 1848 marcaron el fin de una era y el comienzo de otra. Aunque no lograron todos sus objetivos inmediatos, sembraron las semillas de cambios más profundos que se desarrollarían en las décadas siguientes. La lucha por la libertad, la igualdad y la autodeterminación nacional continuaría moldeando la historia europea en los años venideros.

Europa había cambiado irrevocablemente. El viejo orden estaba muriendo, y aunque el nuevo aún no había nacido completamente, sus primeros llantos ya se escuchaban en las calles de París, Viena, Berlín y Roma. El futuro, con todas sus promesas y peligros, estaba a la vuelta de la esquina.

El legado de una era turbulenta: Impacto y reflexiones sobre la Europa revolucionaria

Mientras los grandes eventos políticos sacudían el continente, la vida diaria de los europeos experimentaba sus propias revoluciones. Desde las calles de París hasta los campos de Rusia, la gente común se encontraba navegando por un mundo en rápida transformación.

Cambios en la sociedad y la cultura

La Revolución Francesa y sus secuelas dejaron una marca indeleble en la sociedad europea. Los viejos órdenes sociales se desmoronaban, y nuevas ideas sobre igualdad y ciudadanía se extendían como la pólvora.

¿Sabías qué? La Revolución Francesa introdujo el sistema métrico decimal. En un intento de racionalizar todos los aspectos de la sociedad, los revolucionarios franceses incluso experimentaron con un nuevo calendario que tenía 10 días por semana y meses con nombres poéticos como “Brumario” (mes de la niebla) y “Termidor” (mes del calor).

La moda también reflejaba estos cambios revolucionarios. Los elaborados trajes y pelucas empolvadas de la aristocracia dieron paso a estilos más sencillos y prácticos. En Francia, los sans-culottes (literalmente “sin calzones”) adoptaron pantalones largos en lugar de los calzones hasta la rodilla de la nobleza, como símbolo de su estatus revolucionario.

La vida en las ciudades y en el campo

La Revolución Industrial estaba transformando el paisaje urbano a un ritmo vertiginoso. Las ciudades crecían de la noche a la mañana, con fábricas y barrios obreros brotando como hongos.

¿Sabías qué? En 1800, solo el 10% de la población europea vivía en ciudades. Para 1850, esta cifra había aumentado al 25%. Londres, la ciudad más grande del mundo en 1800 con un millón de habitantes, había crecido a 2,5 millones en 1850.

La vida en estas ciudades industriales era a menudo dura y peligrosa. El hacinamiento, la contaminación y las enfermedades eran problemas constantes. El cólera, en particular, se convirtió en el flagelo de las ciudades europeas del siglo XIX.

Mientras tanto, en el campo, la vida también estaba cambiando. Las nuevas técnicas agrícolas y la mecanización estaban aumentando la productividad, pero también desplazando a muchos trabajadores rurales hacia las ciudades.

¿Sabías qué? La “enclosure” (cercamiento) de tierras comunales en Inglaterra llevó a muchos campesinos a perder sus medios de subsistencia tradicionales. Esto dio lugar a protestas como el movimiento de los “Swing Riots” en la década de 1830, donde los trabajadores agrícolas destruían las nuevas máquinas trilladoras que amenazaban sus empleos.

El impacto de las revoluciones en la vida diaria

Las revoluciones políticas tuvieron un impacto directo en la vida cotidiana de muchos europeos. Los cambios en las leyes, los derechos de ciudadanía y la estructura social afectaron todo, desde las relaciones familiares hasta las prácticas religiosas.

¿Sabías qué? Durante el período revolucionario en Francia, se introdujo el divorcio y se legalizó por primera vez. Esto llevó a un auge de divorcios, especialmente entre las mujeres que buscaban liberarse de matrimonios infelices o abusivos.

La educación también experimentó cambios significativos. Muchos gobiernos, reconociendo la importancia de una población educada, comenzaron a establecer sistemas de educación pública. En Prusia, por ejemplo, se introdujo la educación primaria obligatoria ya en 1763, un modelo que sería imitado por otros países europeos en las décadas siguientes.

Legado y reflexiones finales

¿Cómo cambiaron estas revoluciones el mapa y la mentalidad de Europa?

El período de 1789 a 1848 dejó una huella indeleble en el mapa y la mentalidad de Europa. Las fronteras se redibujaron, los imperios se tambalearon y nuevas naciones emergieron.

¿Sabías qué? El mapa de Europa cambió tan drásticamente durante este período que el famoso diplomático Metternich una vez bromeó: “Italia es solo una expresión geográfica”. Irónicamente, esta frase sería utilizada más tarde por los nacionalistas italianos como un grito de guerra para la unificación.

Pero más allá de los cambios geográficos, la verdadera revolución ocurrió en las mentes de los europeos. Ideas que hoy damos por sentadas – como la igualdad ante la ley, la soberanía popular y los derechos individuales – echaron raíces durante este turbulento período.

La idea de ciudadanía, por ejemplo, experimentó una transformación radical. Antes de la Revolución Francesa, la mayoría de las personas se veían a sí mismas como súbditos de un monarca. Después, comenzaron a verse como ciudadanos con derechos y responsabilidades.

Debates historiográficos: ¿Éxito o fracaso de las revoluciones?

Los historiadores han debatido durante mucho tiempo sobre el éxito o el fracaso de las revoluciones de este período. ¿Lograron sus objetivos? ¿Valió la pena el costo en vidas y sufrimiento?

¿Sabías qué? El historiador Eric Hobsbawm acuñó el término “la era de la revolución” para describir el período de 1789 a 1848. Argumentó que este período sentó las bases para el mundo moderno, a pesar de los aparentes fracasos de muchas revoluciones individuales.

Por un lado, muchas de las revoluciones fueron suprimidas, y los viejos poderes a menudo lograron mantenerse en el trono. La Revolución Francesa terminó con Napoleón coronándose emperador, y las revoluciones de 1848 fueron en su mayoría aplastadas.

Sin embargo, por otro lado, las ideas y los cambios introducidos durante este período tuvieron un impacto duradero. El feudalismo fue abolido en gran parte de Europa, se adoptaron constituciones en muchos países, y las semillas del nacionalismo y el liberalismo fueron plantadas firmemente.

La herencia revolucionaria en la Europa actual

El legado de este período revolucionario sigue vivo en la Europa de hoy. Muchas de las instituciones y valores que consideramos fundamentales para la democracia moderna tienen sus raíces en esta era turbulenta.

¿Sabías qué? La bandera tricolor, que se originó durante la Revolución Francesa, se convirtió en un símbolo de libertad y nacionalismo en toda Europa. Hoy, muchos países europeos tienen banderas tricolores, incluyendo Francia, Italia, Alemania y Bélgica.

Los principios de libertad, igualdad y fraternidad, proclamados por primera vez durante la Revolución Francesa, siguen siendo ideales centrales en la política europea. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 fue un precursor directo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

El nacionalismo, que surgió como una fuerza poderosa durante este período, sigue siendo una fuerza importante en la política europea, aunque ahora coexiste con el proyecto de integración europea.

Incluso las tensiones y debates que caracterizan a la Europa moderna – sobre la naturaleza de la democracia, los límites del poder estatal, la relación entre libertad e igualdad – tienen sus raíces en los conflictos y las ideas de esta era revolucionaria.

Conclusión: Un viaje continuo

Al final de nuestro viaje por la Europa revolucionaria, nos encontramos no con un final, sino con el comienzo de una nueva era. Las revoluciones de 1789 a 1848 no resolvieron todos los problemas de Europa, ni cumplieron todas sus promesas. Pero cambiaron fundamentalmente el curso de la historia europea y mundial.

¿Sabías qué? Karl Marx, quien publicó el Manifiesto Comunista en 1848, vio las revoluciones de ese año como un presagio de una futura revolución proletaria. Aunque esto no sucedió como él lo predijo, sus ideas, formadas en el crisol de este período revolucionario, tendrían un impacto profundo en el siglo XX.

Los europeos de hoy son herederos de esta era turbulenta. Los desafíos que enfrentamos – desde la desigualdad económica hasta los debates sobre identidad nacional y europea – tienen ecos de los conflictos y las aspiraciones de nuestros antepasados revolucionarios.

Mientras reflexionamos sobre este período, podemos ver que la revolución no es un evento único, sino un proceso continuo. Las ideas de libertad, igualdad y justicia siguen evolucionando y siendo debatidas. En muchos sentidos, la revolución que comenzó en 1789 aún continúa, y todos somos parte de ella.

La historia de la Europa revolucionaria nos recuerda que el cambio es posible, que las ideas tienen poder, y que las acciones de individuos y movimientos pueden dar forma al curso de la historia. Es una lección que sigue siendo tan relevante hoy como lo fue hace dos siglos.

Línea de tiempo: De la Revolución Francesa a las Revoluciones de 1848